Repaint the Christmas(Twitterログ)1

Pawooとネタ違いで開催した鶴さにアドベントカレンダーネタのログです。

Repaint the Christmas

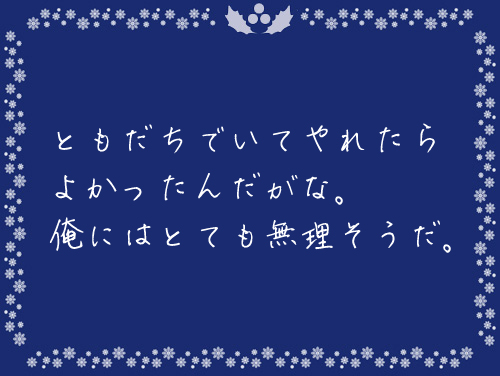

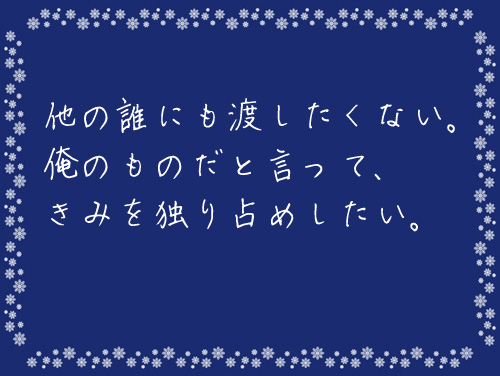

昨日の今日でこのカード、か。

偶然とはいえ、絶妙過ぎるタイミングに週が始まってしまう月曜日の憂欝が3割増しで重くなる。

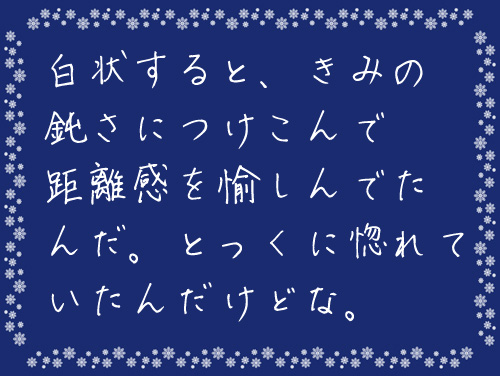

友達に拘っているわけじゃなかった。既にそうなってしまったから、もうそれ以上は進展させようもなく留めておく為のそれは楔だ。

そうでなければ、例えば同僚でも他人でも構わなかった。

線をひいて、深入りさせずに後からの傷を広げずに済む距離。

でも。

『俺は、きみが好きだ』

もう手遅れだ。

ううん。最初から取り返しのつかないところから始まったようなものだから、始めたくなかった。それだけのことだ。

「会いたくないなあ……」

ベッドで零れ落ちた弱音に、年末の忙しさが味方して、今日1日は遠目にも目立つ白銀を見かけることすらなかった。

ラーメン屋での初呑みの後、社内のエレベーターホールで行き会った五条は「お、ちょうどよかった」などと気軽に話しかけてきた。

「先程お預かりした書類の件ですよね」

にこやかに答えながら、さっと周囲を見渡してから「ここではやめて」とヒソリと話しかける。

「は? あー、あぁ、そうだ。ちょっといいか?」

そう言って移動した自動販売機が並ぶ休憩スペース。

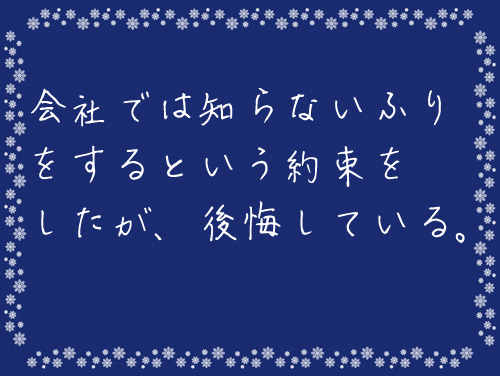

自販機の右側と左側にわかれて立ち、私は缶コーヒーを、五条は煙草を手に約束を交わした。

曰く。

会社内では気安く話しかけない。社員の目がある会社の周囲でも気をつける。

そうでなければ、ふたりで呑みに行くのは無理です、と。

らーめん屋で話していた日本酒が充実した穴場の店というのには心惹かれたものの、だからといって彼とお近づきになりたいわけでもない。

それに加えて、異動してきてまだ日の浅い私が女子社員の憧れの的と飲みに行くようなことが知れれば、飲みのセッティングをあちこちからせがまれまくるか、つまらないやっかみを買うかのどちらかだ。

どう転んでも面倒そうなその展開を避けるべく言い渡せば、五条も多少思い当たることもあったのか、それもそうかと頷いた。

以来、特段言い訳が必要な仲などではないにも関わらず、社内では業務上どうしても必要な時にしか互いに話しかけない。

そもそも部署もフロアも違うのだからそうそう機会もないのだけれど、約束が未だきっちり守られているあたり、相変わらず変なところで律儀な男だと思う。

その約束のせい、ということでもないだろうけれど、今日も彼の姿を見かけることは一度もなかった。

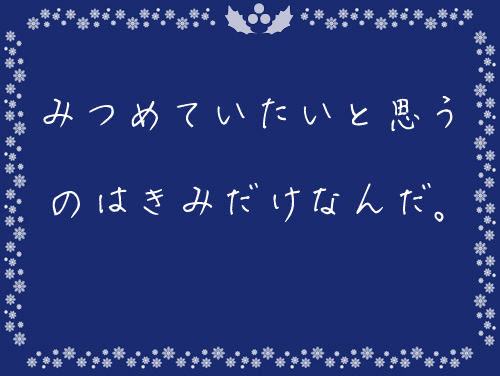

少しだけ物足りなく感じるのは、ちょっと疲れているせいだ。きっとそうだ。

──明日は逢えるかな。

浮かんだ思考を振り払いながら手にした眠りは、見たくもない夢を連れてきたサイアクのものだった。

夢の残骸を追い出すように、身を起こし、たてた膝に額を預ける。

息をしてるのかもわからなかった日々の中、ただ取り返しのつかない自業自得をどう罰したらいいのかと、そればかりを考えていた。

もう大概着替えて化粧をしなくっちゃ。

そう思うのに、身じろぐのすら億劫だ。

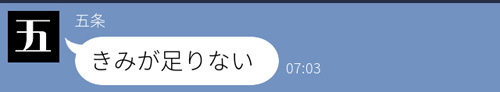

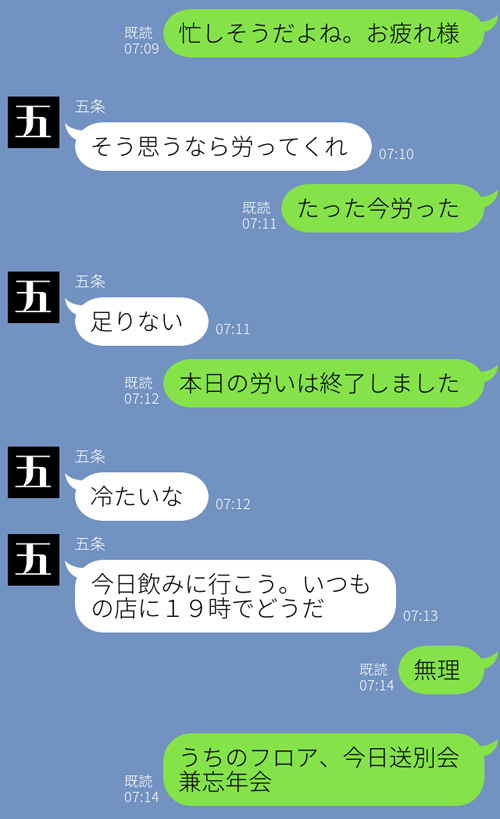

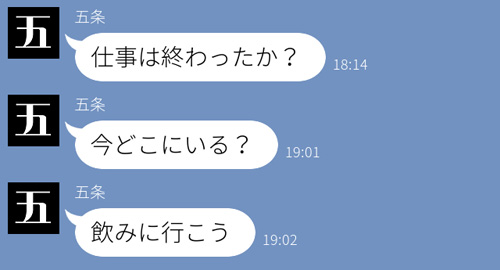

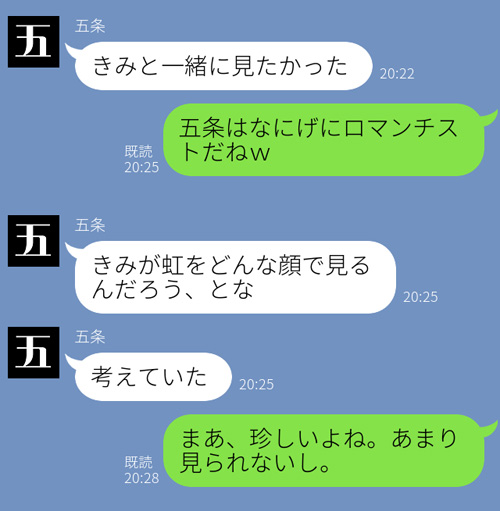

ふいに震えたスマホの画面には、朝の挨拶すら省いた五条からのメッセージ。

なんだそれは、と先程までの暗い気持ちも和らいでくすりと笑いが漏れた。

なるほど。五条も私同様、遠目にこちらを見かけることはあったらしい。

それにしても、年末に向かうこの時期は、私なんかと比べものにならないくらいの忙しさのはずだ。

そう考えると、少しくらいは労ってやるかという気持ちも湧いてくる。

遅刻しちゃうからまたね、と切り上げて今度こそ布団を跳ね除け動き出した。

そんなやりとりをしたのが今朝のこと。

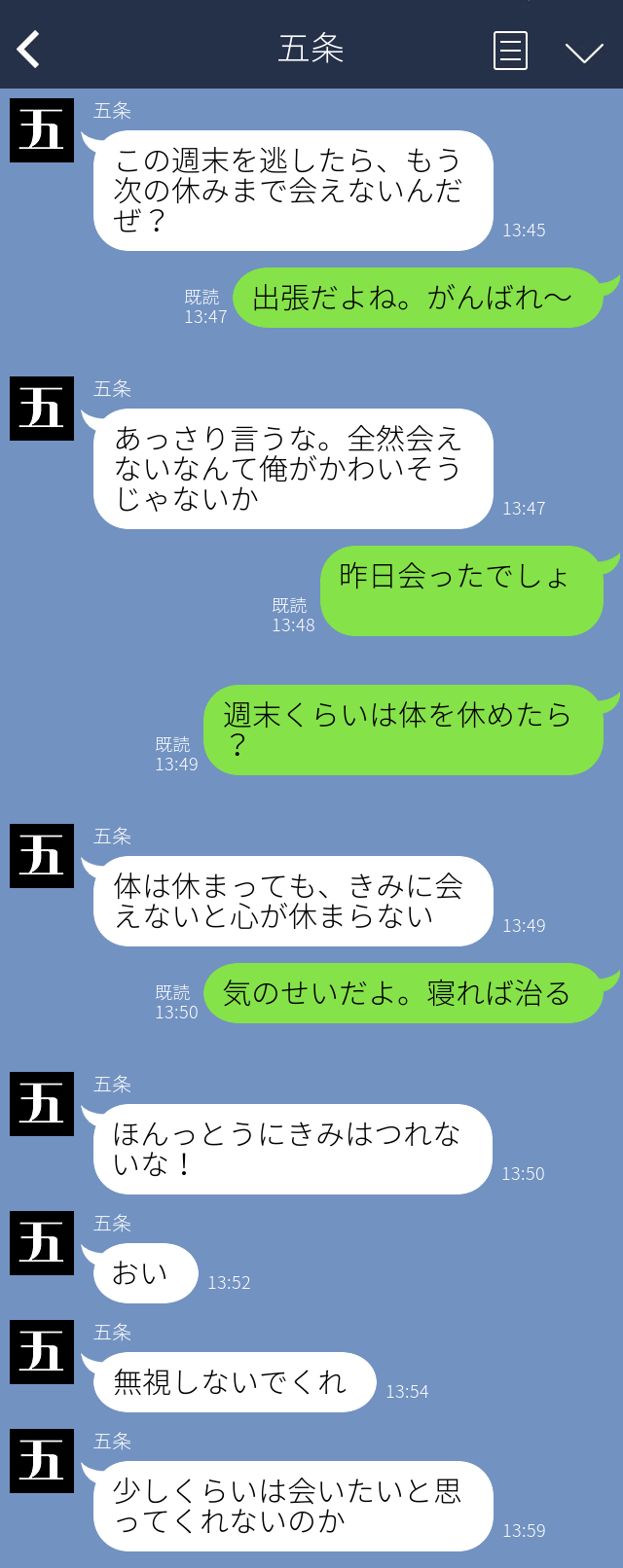

その後も、きみは寂しくないんだろうな、などとらしくもない女々しい台詞の幾つかが並ぶスマホ画面に返す言葉も見つからず、夜にはもう一度労ってやるかなんて軽く考えていた。

昼を済ませ、ともすれば睡魔がやってきそうな午後二時半。

向かいのビルに入っている郵便局へのおつかいを眠気覚ましにと率先して引き受けたまではよかったものの、オフィスの中が暖かかったせいで、近いから上着はいいやなんて考えたのがそもそもの間違い。

いくら近くたって、この時期の外出にショール一枚では無理があったというのを嫌というほど思い知らされながら戻って来れば、エレベーターの前には社外から帰ってきたらしい五条が鞄を手に立っていた。隣に立つのは営業部長だろう。

「来週頼むよ?あの案件は年内最後の大物だからね」

「はは、頑張ってきます」

いかにもな営業スマイルの横顔がなんだか面白くて、緩みそうになる口元を引き締めながら背後に立つ。

前で掛け合わせたショールを両手で掴み、息を吹きかけ暖を取っていると、チラリと向けられた金色と目が合って、急いで目を逸らした。

「君なら大丈夫だろう。期待しているよ」

「ご期待に添えるよう努めてきます」

やがてエレベーターの扉が開くと、五条はすぐに乗り込んだ。部長が乗ってもなお、開ボタンを押してこちらに視線を投げてくる。

うっ、一回見送ろうと思ったのを見透かされたのかな。

渋々会釈して乗り込みながら7階のボタンを押した。

「3階でいいですか?」

「ああ。なんだ五条君は一服していかないのか」

「はい、ちょっと急ぎの決済がありまして」

微笑んで押された9の表示が橙色に灯った。

三人だけをのせたエレベーターがゆっくりと浮上を始める。

ピンポーンと軽やかな音をたてて3階に止まると「じゃ、五条くん。頼んだからな」と降りていくダークグレーの背中を見送る。

そこで初めて、ふたりきりだということに気が付いた。

そぉっと五条とは反対側の壁に立とうと移動を試みて「こらこら」と腕を掴まれる。

「ちょ、社内っ、約束!」

「人目がない密室で、約束もへったくれもないだろ」

そう言って目を細めた五条は、ピンポーンと再び鳴ったドアの開く合図にそっと腕を離した。

助かった。降りなくちゃ。

幸いエレベーターを待っている人は誰もいない。約束違反を咎めるように横目で睨み、足を踏み出そうとした。その時。

「──っ!?」

腰を抱き寄せられて、エレベーター内へと引き戻された。

閉ボタンを軽く連打する白い指先を視界の端に捉えながらもがくと、左手首をとられて「ブレス、似合うな」とにかりと笑われる。

アドベントカレンダーに入っていた細い金のブレスは、結構好みにハマっていて。

けれども、それをつけているのを五条に見られるのはなんとなく気恥ずかしくて、海鮮丼を食べに行った時も、映画を見に行った時にもつけて行くことはしなかった。

それを初めてつけた今日このタイミングで見られるなんてと、かっと顔が熱くなる。

そのまま手首に顔を寄せた五条に「ちょっと!」と咎めるように声をあげれば、視線を合わせたまま「なに、補充だ」とそのままブレスに口づけた。

再び軽やかな音を立てたエレベーターに、今度こそ人がいるかもしれないと身を離すべくもがく。

あっさりと解放を許した五条は、私の耳に「こんなんじゃ全然足りないけどな」とひそりと囁いて、愉しげな足取りでエレベーターを降りていった。

ひとり残されたエレベーターの中。

「な、んなのよ、もお…」

冷たかったはずの指先が、鼓動に連動するように熱を訴えている。

寒かったのもすっかり忘れた私は、無駄に最上階に行ってから自分のフロアへと降りていった。

「嘘つき」

私なんか、嫌いなクセに。

そう言ってやったら、あの男はどんな顔をするんだろうか。

五条が触れた手首に、そっと唇を寄せてみる。

昨日は熱かったはずのそこが、今はひどく冷たく感じた。

師走も半分を過ぎ、日頃は他部署に比べてのんびりとした雰囲気のこのフロアも、定時を過ぎてもそれなりの人数が黙々とPCに向かっていることが多くなってきた。

そんな中でも終業数分前には煙草やトイレに立ち、定時と共に「お先に失礼します」だの「お疲れ様です」だのと言って部屋を出て行くのもだいたい同じ顔ぶれで。

どちらかといえば見送ることが多い私も、今日は朝から頑張ったお陰で定時五分オーバーにしてノルマを達成。

「お先に失礼します」と定時組と大差なく席を立つことが出来た。

五条からのアドベントカレンダーも残すところあと九日。

初日こそ小瓶に詰められた飴だったけれど、それ以降はお菓子よりもアクセサリーやらチケットやらと相応の価格のものが多く、ともすれば、全部でいくらなんだろうなんて下世話なことが頭を過ぎる。

しかも、あの男のことだ。クリスマスにだってちゃんとプレゼントを用意してくるに違いない。

だからこれはお礼というか、公平にというか。

クリスマスなんだから、私もプレゼントを用意するのは当然だっていうただそれだけのことだ。

というのは言い訳だというのは自覚しいていて。

ちょっとだけ、何かを贈ってみたくなった。贈って、喜ばせることが出来たらな、って。

クリスマスを心待ちにする人ならば心の中でカウントダウンを始めているこの時期、街中の雰囲気は一斉に身も心も聖夜へと追い立ててくる。

イルミネーションもデコレーションもクリスマスMAX過ぎて、軽く何かを食べてからなんて思ったけれど、デパートに着く前に光酔いした心地で食欲なんてすっかり消え失せてしまった。

紳士モノが並ぶフロアは、この時期ならではなのか案外女性客が多い。友達同士で楽しげに選ぶグループもいれば、ひとつひとつの品を真剣な顔で吟味している人もいる。

そんな中に混ざり込んで、ネット検索であれこれと目星をつけていたものを、ブランドごとに見て回る。

ネクタイ、ネクタイピン、パスケース。ライター、時計、お財布。ああ、小銭入れもありだろうか。

五条の持ち物を思い返してみたものの、意識していなかったせいか、どんな物を持っていたのかすぐには思い浮かばない。

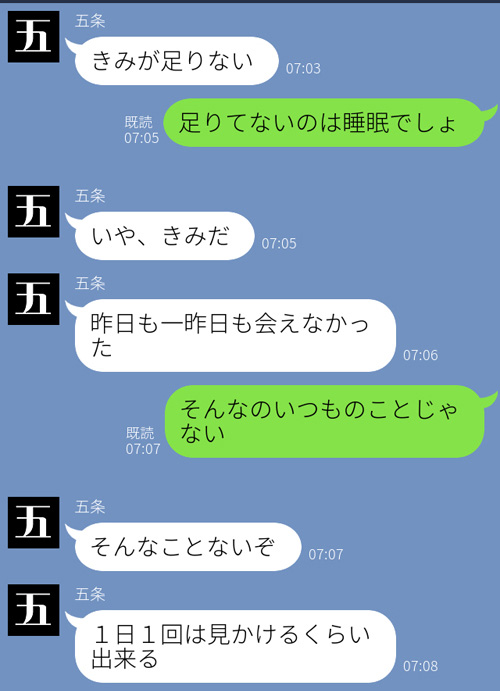

バッグの中のスマホが震え、そういえば音を切ったままだったと思いながら画面を確認すると。

最初のメッセージはここに着いてすぐの頃に入ったらしい。

気付かなかったなと思いつつ画面を眺める。

こんな連絡が来るくらいだ。五条は珍しく早く解放されたに違いない。

光酔いの余韻はまだどこか片隅に残っているようで、飲みに行くという気分にもなれない。

少し考えて、そのまま返信もせずにスマホをバッグに収めた途端「スルーはあんまりじゃないか」と背後から声が掛かった。肩を跳ねさせ振り返ると、スマホを手に軽く目を眇めた美丈夫が立っていた。

「ごっ、じょう、何してるの」

「何って、帰りがけにちょっと寄ってみただけなんだが……きみがいるにしては珍しい場所だな」

「そう、いうこともあるよ、たまには」

「なんだ、俺へのプレゼントなんざ気にせずともきみだけでいいんだぜ?」

己が手にしたスマホにちゅっと口づけて見せた五条は、「で? 既読スルーの理由は?」と忘れていないぞとばかりに笑顔で詰め寄ってきた。

「別に。まだ買い物の途中だし、返事は後でいいかなって」

「ふーん。ならその買い物が終わってからでいい。つきあってくれ。スルーしたってわけじゃないだもんなあ?」

「……なんでここにいるの?」

返事に窮して尋ねると、五条はくすりと笑うと「なんでってきみ、ここも取引先だぜ?」と金色の目を細める。

「店舗の動向を見て、いつでも話題に出せるくらいの方が何かと都合がいいからな。ま、それでもきみが居るタイミングでここに来たのはあれだな、運命ってやつじゃないか」

『もうそれって運命なんじゃないかな』

耳に響く無邪気な声に、いっそ腹がたってくる。

「運命なんてあるわけないじゃない」

「なんだ、急にご機嫌ななめか」

そう言って体を折り、私の顔を下から覗き込んだ五条は、「腹が減ってはなんとやらだ。急ぎの買い物でないなら、メシでも食いに行こうぜ」と私の手を取って歩き始めた。

温かい掌を、けれど意地でも握り返さない。ふりほどけないクセに、そんなトコロだけ無駄に意地を張る私は本当に可愛くない。

『少しくらいは会いたいと思ってくれないのか』

淹れたばかりのアールグレイ。その香りを吸い込みながら、手にしたマグカップに口をつける。

そうして画面を見つめながら「思うよ」と小さく呟く。

だから、嫌だ。会えばうっかり流されてしまいそうで、そうなったらきっとこの先ずっと『いつか』に怯え続ける羽目になる。

実際、昨夜も結構危なかった。

昨夜、デパートから私を連れ出した五条は頑なに手を繋いだままで。

外に出れば、華やかな光に一瞬くらりと目眩がしそうになった。

そんな私の様子を知ってか知らずか、派手なクリスマスイルミネーションに彩られた表通りを逸れ、裏道へと折れる。

「ちょっと。手、離して」

会社からはほんの二駅しか離れていない。この時間なら、買い物がてら寄り道している同僚と出くわしたって不思議でもない場所だ。こんな姿を誰かに見られたら、またたくまに情報が拡散されて月曜日には質問責めに遭いかねない。

「なに、少しわかりにくいところだからな。はぐれたら困るだろ?」

確かに、先程からやたらと細い裏道を抜けていく。だからって、はぐれようもないことなどわかっている悪戯げな瞳は、すぐにまた道の向こうへと向けられてしまった。

街灯の明かりも十分ではない薄暗く細い路地をすいすいと抜けていくサマは、知り尽くした己のテリトリーを悠々と歩く野良猫のようにも見えた。

まだそう距離は歩いていないはずなのに、幾度か路地を曲がるうちに方向感覚もアヤシクなる。今、駅はどっちかと訊かれても正しく答える自信はない。そんなことを思いながら、手を引かれるままに周囲を見廻していると、野良と呼ぶには品が良すぎるプラチナブロンドの毛並みがようやく足を止めた。

古びたビルだった。テナントが入っているようにも見えないその建物の右手にぽっかりと地下への階段が続いている。

柔らかな橙色の照明だけが、看板ひとつないその先に店らしきものがあるのだと告げていた。

重厚そうな木の扉をくぐれば、そこはこぢんまりとしたバーのようだった。

大きな観葉植物がいくつもある店内は適度に照明は絞られていたものの、看板ひとつ見当たらなかったあやしい入り口に反して明るい。

6席ほどのバーカウンターと、細長い店内の奥には幾つかのテーブルが見え、テーブル席についてはすべて埋まっているようだった。

金曜の夜の割には酔って大騒ぎをするようなグループもなく、適度な談笑と酒とを楽しむ大人のスペースといった様子だ。

いつの間にか離れた手が腰を抱いて、カウンター席へと促す。

カウンターには40代半ばか後半だろうか。髪をきっちりオールバックにした男性が、細い腰に黒いギャルソンエプロンをまきつけて背筋を伸ばしている。狐目を愛想良く細めると、「いらっしゃいませ」と微笑んだ。

「コート、お預かりしましょうか?」

「あー、俺はいいが」

コートを脱ぎながら、どうすると目で問うてくる。それにふるりと首を振って、「ここに掛けるんで大丈夫」と椅子の背もたれを指先で叩いた。

席に着き、ネクタイを緩めて息を吐いた五条を横目に見ていると、向かいから「どうぞ」とメニューを差し出された。

お酒を飲む時にはつまみはほとんど食べずにひたすら呑むという人もいるけれど、私はあれこれしっかり食べて呑みたい方だった。

だから、フードはチーズやチョコくらいしかなさそうなこういうバーに一軒目から来るということはほとんどない。

渡されたメニューに視線を走らせても、案の定、あまりお腹にたまりそうなものはなかった。

「それはあまりきみの役にはたたんと思うぜ」

「は?」

「メシはまだだろ?」

「う、ん……」

頷いてみても、もうこうして店に入ってしまった以上、あるものでオーダーするしかない。

「マスター、今日は?」

「今日はペペロンチーノと親子丼ですね」

「お、きみついてるな。ここの親子丼は絶品だぜ」

隣で交わされた会話に、もう一度メニューに視線を走らせる。親子丼にペペロンチーノ。そんないかにも普通の食事というものは、見当たらない。

私のそんな様子に気付いたらしいマスターは「お載せしていないんですよ」と苦笑した。

「フードは私の気分次第で毎日変わるので。ちなみに五条さんはああ言っていますが、ペペロンチーノも自信作ですし、ご希望ならパニーニもお作りできます」

「なんだ、優しいじゃないか」

「魅力的な女性に特別メニューをお出しする程度には」

「きみ欺されるなよ。マスターはこれでも超がつくほどの愛妻家だ」

「人聞きが悪いですね。まあ愛妻家なのは否定しませんが」

こんなに気安く話すあたり、五条はよほどここに通っているんだろう。

確かに、あの焼き鳥屋で串にかぶりついているよりは、こんなバーでロックグラスを手にしている方がよほど彼のイメージだ。

親子丼を待つ間、五条はハイボールを、私はミモザを傾ける。シャンパンをオレンジジュースで割ったそれは、爽やかに喉を滑っていく。

隣でグラスを傾ける男は鼻歌でも歌い出しそうな機嫌のよさで、つい「どうかしたの?」と訊いてしまった。

「なんかいいコトあった? やたら嬉しそうだけど」

「そりゃ、きみがいるからに決まってるじゃないか。ここんとこ誘ったってちっともいい返事は貰えなかったからな。ついでにあそこに寄って正解だった」

確かに、実際に会ったんでなければ、いくら誘われたって今日は会ったりしなかっただろう。

お陰でプレゼントを買い損ねてしまった。この週末でどうにかしなくてはいけない。

無言でこの週末の算段をしていると「なんだ、きみの方はお疲れモードだな」と気遣うような視線が投げられる。

確かに年末に向けて増えてきた仕事量に気忙しい日々ではあるけれど、この男の忙しさに比べればかわいいものだ。

「五条ほどじゃないよ、きっと」

「はは、俺はきみとこうしていられれば疲れなんて吹き飛ぶからなァ」

なんだかさっきから口説き文句を大盤振る舞いされているような気がする。

そもそも、エレベーターでの一件だってそうだ。どれほど軽口をたたくことはあっても、あんな風に触れて、ましてや手首とはいえ口づけてくることなんて絶対になかったのに。

「なんだ、きみ本当に疲れてるのか?」

「まあ、人並程度には」

「ふうん」

頬杖をつき、もう片方の手が伸びてくる。私の髪を耳にかけるようにして撫でながら、「ま、無理はするなよ」と微笑む。

どうやら本当に大盤振る舞いの押せ押せモードらしい。

私は急いで視線を逸らし、跳ねた心臓を宥めるようにグラスの残りをこくこくと飲み干した。

五条が絶品と言うだけあって、親子丼は本当においしかった。

卵は半熟というよりもほぼ生に近いんじゃないかというほどにとろとろで、それが少し甘い出汁汁と絶妙に溶け合っていた。ごろごろと入っていた鶏肉も、きっと地鶏とかすごくいい肉を使っているようで、噛むほどにじゅわりと旨味が口の中に広がり、いつまでももぐもぐと噛みしめていたいほどだった。

バーのフードメニューというよりも、鶏肉の専門店やちょっとした料亭で出てきそうなその味に感動して無心で平らげ、ご馳走様と手を合わせた。

「さすが五条さんが連れて来るお嬢さんだけありますね。箸使いが綺麗で驚きました」

お嬢さんと言われるのもなんとなく居心地が悪いけれど、食べているところをそんなに見られていたんだろうかと思うとちょっとだけ恥ずかしい。

「そうだろう。俺も初めて一緒にメシを食った時にそう思った」

「え、そうなの?」

「なんだ、言ったことなかったか」

「それって……いつ?」

「らーめん屋に行った時にな。旨そうに食べるのもよかったが、箸の置き方ひとつとっても綺麗なもんだなと思った」

「らーめん屋、ね。そっか。へえ。ふふ、ありがと」

オーダーを聞いてきたマスターがシェーカーを振り始めたのを見つめながら微笑むと、「何を飲む?」と空のグラスをさしてきた。

五条は食事を終えて、ロックでバーボンを飲み始めていた。ウィスキーやバーボンを普段飲まない私にはよくわからなかったけれど、瓶に天使のような大きな翼が描かれたその酒は彼によく似合う気がした。

「んー、そうだな。じゃあXYZ」

「だそうだ、マスター」

「畏まりました」

軽く頭を下げたマスターは、「ふりますか?」と五条を見つめて悪戯っぽく笑いかけた。

「いいのか? なんなら手伝ってもいいくらいだが」

「今日はお客様なのでそれはさすがに」

「なに五条、ここで働いてるの?」

「働いてた、だな。少しの間、バイトで雇って貰ってたことがある」

席を立った五条は上着を椅子にかけると、シャツの袖をめくって勝手知ったるという様子でカウンターの向こう側へと立った。

「XYZだよな」

「うん」

シェーカーへと量った酒を投入していく。そのままそれを振る姿は嫌味なくらい格好よくて、「どうぞ、お客様」なんてグラスを置く動作までが流れるように綺麗だった。

金色に促されるまま口をつけると、冷えたラムが舌に広がり、それだけで男の腕前が確かに仕事でそれをしていたレベルだと告げている。

「さぞやモテたんじゃない?」

今だって女子社員には常に注目されている男だ。それがこんな風にカクテルを作ってくれるともなれば、それ目当ての女性客も多かったに違いない。

「さてな。ここはオイタをしたり礼儀を弁えないような輩は入って来られないし、そうでもなかったんじゃないか」

「入って来られないって……」

そりゃ確かにわかりにくいにもほどがあるという場所と店構えではあるけれど、それにしたって口コミで広がるのなんてあっという間だ。

噂を聞きつけた人がやって来たって不思議はない。

「ああ、きみ気がつかなかったのか。ここは紹介制だぜ。いきなり来たって入れないし、紹介する側だってそう滅多な奴は連れて来ないさ」

「へえ……」

「言っとくが、俺がこの店に誰かを連れてくるのはきみが初めてだからな」

「ま、またまたあ。そういう嘘を言ってるとマスターに笑われちゃうよ?」

「あいにく嘘じゃない。な? マスター」

「そうですね。女性どころか男性すら連れてきて頂けない薄情なお客様ですよ」

「ここは俺のとっておきの店だからな。悪いが今後も連れて来るのはこの子くらいのもんだな」

使ったシェーカーを水で流しながら五条が口にしたそれは、私が特別だと言っているようで顔が熱くなる。

XYZ。これでおしまいという意味の強いお酒。だから今赤くなっているのは、それのせいだってことにしてしまおう。

「きみ、ラムベースが好きなのか?」

「別にラムが好きってわけでもないけど。ああ、ジンは苦手。あ、あれが好きだな。雪国」

「ふはっ、さすが強いのばかりだな。飲むか?」

「んー、うん」

やめておこうかと一瞬迷ったものの、もう一度五条がシェーカーを振る姿が見たくて、つい頷いた。

「それでもこうして普通に歩いて帰れるんだもんなあ」

いつもよりは酔っている。自覚はあった。

足下がふわふわしているし、五条と手を繋いで歩く帰り道がただ楽しい。寒いはずがそれほど寒くもなくて、なんとはなしに笑いが漏れる。

「なに、潰すつもりだったの?」

「ま、下心がなかったとは言わないぜ。……ちなみに現在進行形だ。酔ったせいってことにして、お持ち帰りされちまえ」

そう言うと、繋いだ手を引き寄せて、甲にちゅっと口づける。茶化すような声音に反して、真摯な眼差しが落ちてこいと言っているように見えた。

「五条は……」

「ん?」

「五条なら、よりどりみどりでしょ。お酒の席での持ち帰り、得意そうだよね」

「得意なつもりだったんだがなあ。本命相手にはまったく通用しないらしいな」

苦笑してゆったりとした歩調で歩くそれは、私を気遣ってのことだろう。

「五条」

「なんだ」

「五条」

「なんだ、本当に酔ったか?」

「うん。……お持ち帰りはされないけど」

すかさずそう口にする程度には理性が残っていた。理性も全部とっぱらって、そうして残るものから目を逸らしながら『五条』『五条』と繰り返す。

「残念。ああ、きみがお持ち帰りしてもいいんだぜ?」

「私が? ヤダよ。こんな重そうなモノ。置いてっちゃう」

「冷たいにもほどがあるな」

声を上げて笑うそれは、白い息になって冬の空へと溶けていく。

「五条」

「ああ」

「五条、クニナガさん」

「はい、と返事をすればいいのか」

「ううん。ふふ、ごめんね。やっぱり酔ってる」

「そうだな。さすがに今日は送ってく」

足が止まった。酔いのふわふわが音をたてて萎んだ気がして、遅れてしまった、と思った。

「ふっ、きみそれはさすがにあからさますぎだろ。心配せずとも送るだけだ。まあその先を所望されれば喜んで応えるが?」

「だい、じょぶ。ひとりで帰れるよ」

「駄目だ。本当は普段から送りたいと思ってたんだ。ましてや今日はこんなきみをひとりで帰せない」

「でも」

「これ以上四の五の言うなら持ち帰るぞ」

「……ヤダ」

「あぁ失敗したな。どうせならもう1、2杯飲ませたらよかった」

ちっとも残念そうじゃない声音で言う男は、そういう飲み方も飲ませ方もしない。だから、一緒に飲んでいても心地よくて、いろんなことを片隅に押しやっていられたのだ。

「五条はしないよ、そういうこと。だから」

「……だから?」

好きになった、と言いかけたそれはそのまま白く吐き出してしまう。

「だから、また一緒に飲んであげるよ」

「はは、飲んであげるときたか」

楽しげに目を細めた男の掌をきゅっと握り替えしてみる。優しく包み直された掌が伝えるのは、熱だけがいいと思った。

ふいに着信音がなって我に返る。

五条からだ。

『会いたいとか会いたくないとかじゃなくて、今日と明日は駄目』

送信すると、

『来週は土曜も日曜も全部俺が貰うからな』

と宣言された。

あと一週間。

考えなければいけないことはあるけれど、そんなものは全部放りだして、とりあえず昨日買い損ねたプレゼントを買いに出るかと重い腰を上げた。

日課となったアドベントカレンダーの確認も、残すところ一週間だ。

以前なら、24日までの引出すべてを開けて確認してみただろうと思う。けれど、さすがにそんな好奇心に引き摺られてしまうほどにはもう子供ではなかった。

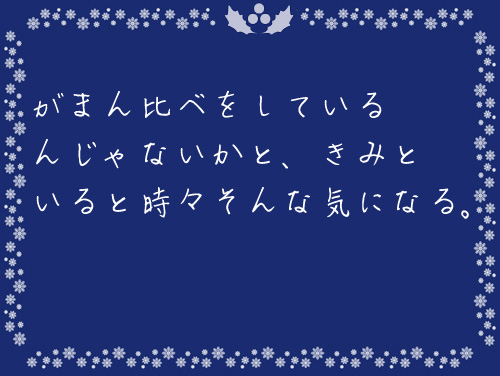

「がまん比べ、ね」

既に傾いている私の心なんてお見通しだとでも言いたいんだろうか。

しれっとした態度で、そのクセ案外こまかいところまでしっかり見ている男のことだ。ちょっとした態度や言葉の端々に、何か思うところがあったのかもしれない。

それでも、呑み友達でいてくれさえすれば、それなりにやり過ごして、適度に楽しく過ごすことは出来ていたはずだったのに。

綺麗なブルーのグロスを窓からそそぐ光に透かし見る。

興味はあったものの、買って試してみようとまでは思わなかったものだ。

つけても青くならないことは知っているけれど、他のグロスとそんなに印象が変わるものなのかな。

なんにしても、似合いそうだなんて理由で好みでない口紅やグロスを贈られるよりはよほど嬉しい。そんなところまで見越していそうで、ちょっとだけ苛立たしく思えてしまう。

つけて行ったら気付くんだろうか。

『ああ、可愛いな』

金色を細めて微笑む姿が浮かぶ気がして、それをテーブルに置いて立ち上がった。

コーヒーを淹れよう。牛乳もちゃんと涌かして、丁寧に少しだけ砂糖を入れたカフェオレを入れよう。

自分に優しくしたい気持ちになって、コーヒーメーカーをセットする。

もうふんわりとしたピンクは似合わない。ましてや、明るいオレンジなんて尚更だ。

コポコポと音をたてて落ち始めたお湯に、コーヒーの深い香りが漂い始める。

昨日買いに出掛けた五条へのクリスマスプレゼントは、彼が好んでつけている香水にした。普段から使っている物を贈るなんてサプライズ的な要素は半減してしまいそうだけれど、モノを贈って後まで残るよりもずっといいと思えた。

がまん比べもなにも、友達以上の何かになるなんて望んではいない。

そのせいで、友達ですらなくなってしまうとしても。

月曜は憂欝だ。なんなら日曜の夜から憂鬱だ。

社会人一年生の頃から。ううん、学生の頃からそれは変わらない。

ぬくぬくしたお布団から這い出すだけで、今日の体力三分の一を消費しそうな、そんな週の始まり。

寒さにふるりと震える腕を押さえ、アドベントカレンダーに手を伸ばした。

カードを手にして、ついうっかり口角が上がり、誰も見ていないというのに思わずその口元を掌で覆った。

いけないいけない。なんだかこう、じわじわと侵食されている気がする。これでは五条の思うつぼだ。

そう思うのに、やっぱりにやけそうになってしまう。

スマホ画面には既に五条からの朝の挨拶、そしてこの時期に一週間もの出張なんてという泣き言が連なっていた。

そうだった。

少なくとも、今週は社内のどこを歩いても、あの男の姿を捉えることはない。

それに安堵しつつも、少しだけ──。

もやもやとした感情を長く吐き出して、未読を連ね続ける男のそれに、素っ気なく朝の挨拶だけを返した。

シャワーを済ませ、濡れ髪のままテーブルに視線を落とせば、まるでタイミングを見計らったようにスマホが音を立てた。

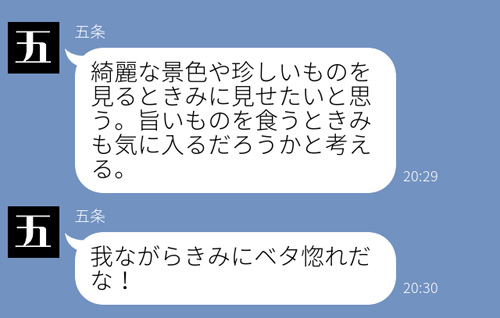

夕焼け空にかかる虹の写真。

綺麗なその画像が、なぜだか少し寂しく見えてしまうのはクリスマスが近づいて少しナーバスになっているせいだろうか。

私が今よりももっとずっと幼くて愚かだった頃。そういう恋をしたことがある。

綺麗なものを見つけたら、彼に一番に見せたいと思った。

おいしいものを食べたら一緒に食べたいって思った。

けれど。

今はもう、虹を見て駆け出すような無邪気さは持ち合わせてはいない。

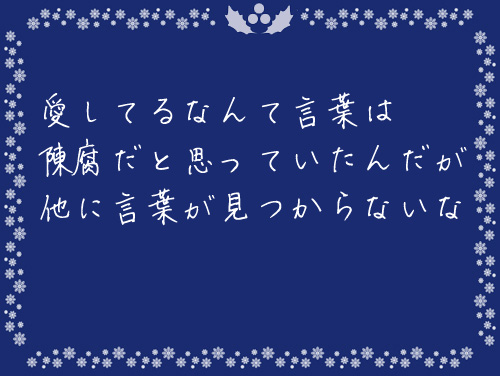

「ベタ惚れ、ね」

スマホの画面に髪からぽたりと水滴がたれ、慌てて画面をぬぐってから髪を拭う手を再開する。

それを言うならきっと、私だってたいがいだ。

もっとも、だからといって、あらかじめ終わりのタイマーがセットされている恋愛を始められるほどにはもう向こう見ずにはなれない。

あの頃の私なら、先のことなんてひとつも考えずに快哉を叫んで飛び込んだだろうに。

女子社員の情報網によれば、今回の五条の出張は相手が名指しで彼なら話しを聞くと言ってきたのだそうだ。

これが中小企業ならばいざ知らず大層な先で、その成果には来年の我が社の社運までかかってしまう取引になる。らしい。

そんなかしましい尾ひれがつきまくった話しではあるものの、色々さっぴいて考えてみても今回の出張は重要な案件なんだということだけは間違いないんだろう。

実際、あのエレベーターホールで居合わせてしまった時も、営業部長は五条にそんな言葉を掛けていた。

それなのにこの男ときたら、虹を眺め、こんな風にせっせと女を口説いている場合なんだろうか。

『おやすみ』

送信して会話を切り上げにかかる。

『は? まだ9時前だぜ?』

もうその後はスルーを決めこもうと思ったけれど。

『今日のアイピロー、すごくかわいいね。これ使って寝る。おやすみ』

今朝アドベントカレンダーに入れられていたアイピロー。

眠る三毛猫の姿をしたそれを見て、やたらと可愛らしいこれをあの男がどんな顔で買ったのかと想像してちょっと笑ってしまった。

髪を乾かしたら、このアイピローをレンジであたためて使ってみたい。

そうして、今日は本当に早く寝てしまおう。

なんにも考えなくて済むように。

なんだか、いろいろと夢を見た気がする。けれど、目が覚めたら忘れてしまった。

楽しい夢だったのか、悲しい夢だったのか、それすらも思い出せない。

寝そべったまま充電中のスマホに手を伸ばせば、画面には『今どき子どもだってこんな時間には寝ない』だの『本当に寝たのか』などと幾つもの通知が並んでいる。

確かに早寝しようとは思っていたけれど、まさか本当にそのまま寝てしまうとは思わなかった。じんわりと温かいアイピローはなかなかに安眠効果があるらしい。

お陰で部屋の電気も消さずに寝落ちてしまったようだ。

私を眠りに引き込んだ三毛猫は、冷たくなって枕の横に転がっている。拾い上げて、なんとなく指先でひと撫でしてやってから、再びスマホの画面を確認する。煩いほどに並ぶ通知を除ければ、いつもアラームが鳴る時刻30分前。

その気になれば二度寝出来なくもないけれど、これでまた寝てしまっては起きるのに苦労しそうだ。

軽く伸びをすると、途端に布団の中に侵入した冷気が今日も寒いと告げている。何を着ようかと考えながら身を起こし、当たり前のようにアドベントカレンダーに手を伸ばした。

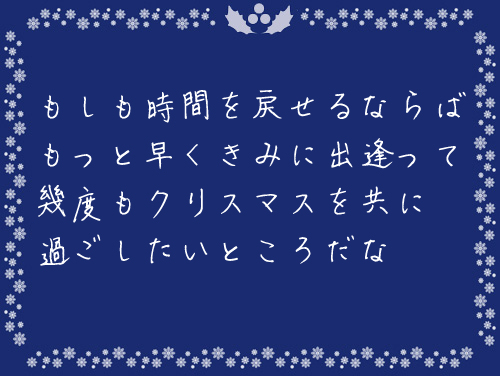

小引き出しをひいて、指先をつっこむと今日は小瓶に入ったピアスだった。前に貰ったブレスと同じ、ガーネットの小石が細い金の鎖の下で揺れている。ブレスと揃いでつけたら可愛いだろうなと思いつつ、カードを取り出した瞬間、息を呑んだ。

心臓を力任せに鷲掴みされたような錯覚に陥って、思わず襟元をぎゅうっと握りしめる。

忘れていた呼吸をひとつ。震える唇から吐き出せば、鼓動がどくんどくんと体中を震わせた。

恐る恐る重ねられた下のカードを確かめる。

せき立てられるように、アドベントカレンダーの前に這うようにして座り直し、明日以降の引出を次々と開けていった。

(12月21日のカード)

(12月22日のカード)

23日の引出に指をかけて引いても、開かなかった。

24日も同じだ。

開かないという事実がそのまま符号であり、示された事実なのだろう。

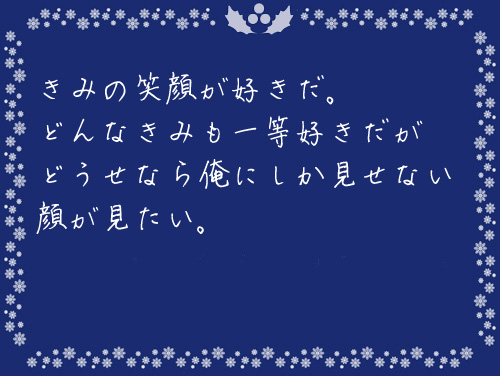

彼と言葉を交わすようになってから、五条、五条と繰り返した。

そう呼ぶたびに心の中で線をひいて、彼は違うと言い聞かせた。

そうでなければ、傍に寄ることすら出来るはずがなかったからだ。

そのままの姿。

そのままの声。

なにひとつ損なわれずに在った彼と、なんでもないような顔で話すことが出来たのは彼が『五条国永』だったから。『鶴丸国永』ではなかったからなのに。

いつから彼は『鶴丸国永』だったんだろう。

カードに綴られた言葉に目を落とす。

口説くような台詞も、今はただ揶揄されているようにしか見えなかった。

彼が彼である以上、やはり始めからはじまりようもない話しだったんだ。