←とうらぶ目次へ戻る

Pawooとネタ違いで開催した鶴さにアドベントカレンダーネタのログです。

Repaint the Christmas

「これまで通り、飲み友達ってことでいいじゃない」

そう告げると不満をありありと顔に貼り付けた男は「よくない」と口を尖らせた。

「飲み友達じゃあ終電にはきみを帰さなくちゃいけないじゃないか」

トクンと心臓が反応を返す。そんな鼓動を諫めるように、目の前のぐい飲みをひと息に煽った。

いつもの焼き鳥屋。初めて連れて来られた時には古びた汚い外観に少したじろいだ。入ってみれば店内は小綺麗で、駅から離れている割に仕事帰りのサラリーマンで賑わっていた。心惹かれたのは壁にずらりと並ぶ日本酒の名前だ。その視線に気付いたように「好きだろ?」と得意げに金色の目を細めた。

飲んだ後に駅まで遠いのが難ではあるものの、軽く酔い覚ましがてらこの男と歩くと思えばちょうどよくて、仕事帰りの待ち合わせは大抵この店だった。

「もうオールで飲むって年でもないでしょ」

「……きみと言葉遊びをするのも嫌いじゃないんだがなァ」

向かいで頬杖をついていた男はいつもの人好きのする笑みをすっと取り払うと「そろそろやめないか」と左手に指先を絡めてきた。指の腹が何かを確かめるように二度三度と手の甲を辿る。

酔っているのかいないのか。ひたと向けられた視線に酒気は感じない。

やけに熱い指先を意識しながら、急いでにんまりと笑みを貼り付けた。私だって伊達に社会人として年を重ねてはいない。理不尽なクライアントを前に、怒りや動揺を抑えて笑顔で対応したのだって一度や二度じゃないんだから。

「おさわり禁止でーす。いいよ。じゃあオシマイにしよ」

そう言ってほどきかけた指を、コラコラと強く掴まれる。

「ま、きみはそう言うだろうと思ったさ。……そこで、だ」

私よりもずっと白い指先をほどくと、空いた席に置いてあったデカイ紙袋を差し出してきた。

「なにこれ?」

「お楽しみ……と言いたいところだがそれじゃ持って帰って貰えないだろうからな。アドベントカレンダーだ。やったことあるか?」

「ない、し……いらない」

「クリスマスまでつきあってくれ。それできみの気が変わらなければ、おしまいでもいい」

そう言って押しつけるように渡されたのが昨夜のこと。

今すぐ全部開けて、もうおしまいと言ってしまおうか。

考えかけてため息が零れる。それが出来るくらいなら、飲み友達にすらならなかった。

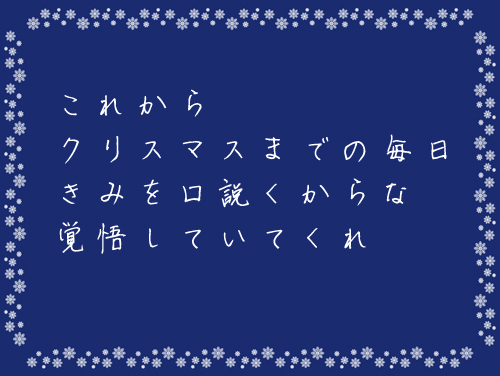

1の引出しに納められたメッセージカードに視線を落とす。

『その日』まで私の気持ちがもつんだろうか。

15畳のワンルームはけして狭くはないけれど、案外デカくて派手な色のそれは部屋の中でこれでもかと存在を主張している。昨日、五条が渡して寄越したアドベントカレンダーだ。

今日は繊細な金の鎖のブレスが入っていた。ガーネットの紅が金色に映え、しっかり好みなのがなんとなく悔しい。

同期の仲良し数人も結婚、もしくは結婚目前で。僧侶も走るというこんな時期にスケジュール帳を埋めるのは仕事と関連の飲み会ばかり。週末の白さが目立つものの、来週には始まる怒濤の忙しさを考えればそれで調度いい気もする。

今日はだらだらと起き出して、かろうじて掃除と洗濯だけは片付けた。

寒いし、特段用事もなければ外に出る気もしなくって、買い置きのレトルトミートソースのパスタが今日の夕飯だ。

「なんで今更」

皿の上でフォークを回転させながら、口をつくのはそんな台詞。なんとなくつけていたテレビの内容なんて少しも頭には入ってこなくて、なんでなんでとただ心の中で繰り返す。

五条と初めて会ったのは今年の始め。季節外れの人事異動のせいだ。自宅の隣駅の支店。通勤時間が三分の一になり、浮かれ気分での異動初日。社屋のエレベーターから現れた美丈夫の白い男は、腕時計に目を落とし足早に横をすり抜けて行った。

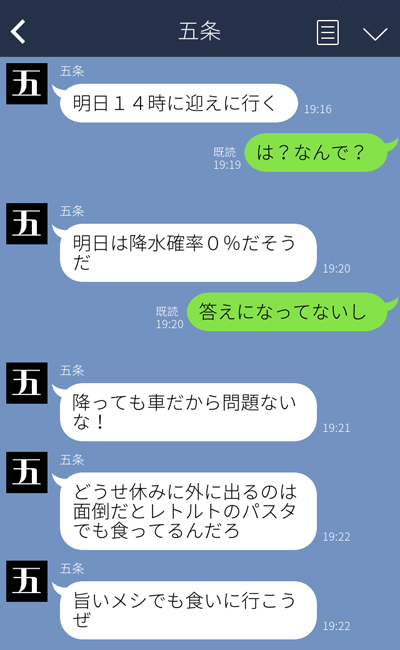

テーブルに放っておいたスマホが、音をたてて我に返る。

なんでこんなに把握されているんだか。

頭の中に響く、しっぺ返しでツラくなるばかりだよ、という声と。

楽しめるうちに楽しんでおけばいいじゃないという声と。

どっちにも素直に頷けない私は、奢りならいいよ、と返信した。

出掛ける前に見るか迷って、迷って、結局開けて。

熱くなる顔を意識しながらシマッタなと思う。 どんな顔で会えっていうの、まったく。

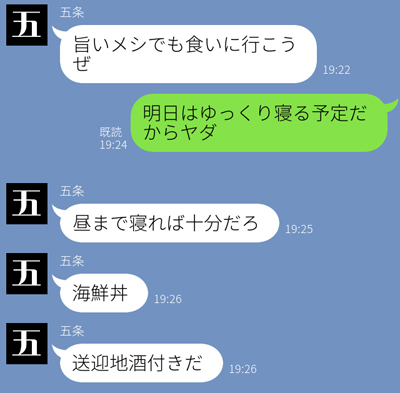

思いのほか遠くまで車を走らせたその先は、なんと海の近くだった。場所が場所だけに確かに海の幸が新鮮でおいしかったけれど、少なくともちょっと海鮮丼を食べに行くという距離でもない。

それでも、さすがにわざわざ誘ってくるだけあって、おいしいだけでなく、見たことのない銘柄の酒瓶も並び、これが車での遠出でなければ間違いなくふたりとも嬉々としてあれやこれやと試してみたに違いない好みの店だった。

「きみは呑んでよかったんだぜ?」

店を出た途端吹き抜けた冷たい風にふるりと体を震わせて縮こまれば、会計を済ませて出てきた男はそう言うと「うぉ、寒いな」と同じように肩を縮こませた。

「ご馳走様でした」

「次は泊まりで来ようぜ。そしたらあれも心置きなく呑めるだろ」

食事中何度か「きみは運転するわけじゃないんだ。呑んでいいんだぜ?」と勧められはしたものの、同じ酒好きと知っている相手に運転させて呑むのは気がひけたし、何より出掛けに見てしまったあの文言が頭をよぎり、どうにも酒を口にするという気分にもなれなかった。

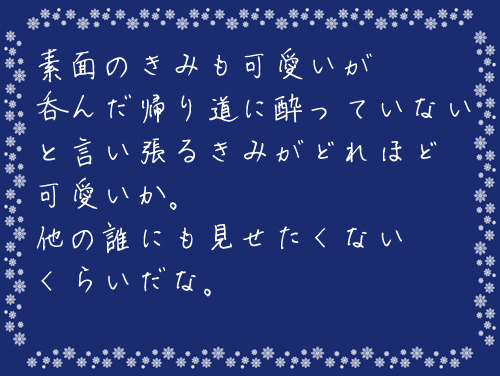

もっとも、「さてはきみ、あれを見てから来ただろ。呑まなくたってきみが可愛いことに変わりはないさ」などと微笑まれ、危うくハマチが喉に詰まるかと思ったけれど。

五条国永はたいそうモテる。狙う女子社員は多いものの、このハイスペックな男に個人的にアプローチできる女性はそうはいないようで、「いっそ言い寄ってくれればすっぱり切ることもできるんだがなあ、うっとうしい」と世の男が聞いたら刺されそうな科白をうんざりとした顔で口にしていた。

「その点、きみは俺に興味はなさそうだからな」

いつかの夜、そう言って笑ったはずの男に、会社帰りの呑み以外で会っていることも、今更口説かれていることも、本当に意味がわからない。

「なんで泊まるの。どうしても来て呑みたければ、電車で来ればいいじゃない」

「お、次もあるってことだな」

途端に目を輝かせる相手を前に、失言だったと急いで目を逸らした。

こういう時は話題を変えてしまうに限る。

「ねえ、そこの駐車場に車を止めたらよかったんじゃ……」

言いかけて、五条の意図を覚った。

店の近くにも駐車場はあったのに、この寒い中、わざわざ離れた場所に車を停めたのはつまりそういうことだろう。

視線の少し先には、やたら大きなクリスマスツリーが輝き、その周りは鮮やかなイルミネーションが輝いていた。

「へえ、思った以上に綺麗なもんだな」

都心のイルミネーションスポットでもなければ、人が賑わうショッピング街でもない。どちらかといえば、地元の商店街に毛が生えた程度の場所だ。

それでもそこだけはまるで小洒落た雑誌を切り抜いて貼り付けたように、垢抜けて、浮き上がって見える。

その場違いな美しさに、五条の隣に自分が並ぶのと同じような違和感を覚えて、素直に綺麗だとも思えなかった。

それに──。

「具合でも悪いか?」

「ん? あ、ううん、大丈夫。寒いし早く帰ろ」

せっかく連れてきて貰ったのに可愛くない、というのは自覚している。

それでも、こんなきらびやかな場所からは早く抜け出してしまいたかった。

両手をコートのポケットに突っ込んで軽く上向いた五条が放つ白い息が、またたくまに霧散していく。そんな風に私を口説いている気の迷いも、早く吐き出して消してしまえばいいのに。

「ほい」

差し出された右手を、思わず凝視してしまう。

この手をとって、繋いで歩いてみたいと思ったことがある。もう随分前のことだ。そういうのは、もう全部全部あの日に置いてきてしまったのだ。

「なに。繋がないよ」

「そう言わず、俺も寒いから温めてくれ」

「あ、ちょっ」

強引に取られた手をぐいとひかれ、そのまま歩き出す。

「なんだ、きみの手も大差ないな」

違う、と思う。五条の手は温かくて。私の手はどこまでも冷たくて。それがふたりの温度差そのままだ。

それなのに、「この方が早くあったまるだろ」なんて言われて大きなポケットに一緒につっこまれた指先を、私はやっぱりほどくことも出来ないんだ。

「冷たい同士でそんなわけないでしょ」

「車まで我慢してくれ。お、今日は月が見事だな」

促されて見上げれば、イルミネーションにも負けないほどに見事な満月が暗いはずの夜空を明るく照らし出してる。

「”月が綺麗ですね”」

「……そういうのいいから」

「ふはっ、きみはホントにつれないなぁ」

軽く肩を竦めた五条は、それでも車につくまで頑として繋いで手を離そうとはしなかった。

朝起きて、あの赤い小引き出しを引くのが習慣になりつつある。

すっと開くその感触にどこか安堵しながら見れば、アロマハンドクリームだった。

手早く身支度を調えて、ジャスミンの香りがするそれを手の甲にのばす。

さわやかな香りは週始めの憂欝を一瞬忘れさせてはくれたものの、少しかさついた指先へと塗り伸ばしながら思い出されるのは、繋いだあたたかな掌の感触。

車まで繋いだそれをほどいた後は、五条はいつも通りの呑み友達の距離で、これから年末までの忙しさをお互いに嘆き合った。

それでもマンションの前まで帰り着いた時には、部屋に寄るとか言い出すんじゃないかと身構える私を他所に、またなと手を振りすぐに車は走り出した。

「またな、かあ……」

本当にまだ口説いてくるつもりなんだろうか。

彼の本気をはかりかねてしまう。単なる呑み友達ならいざ知らず、こんなにかわいげのない態度ばかりの女を口説く気になるなんて、どうかしている、と思ってしまう。

ふと時計に目をやれば、出勤時間まであと20分。

バタバタと仕度を開始する傍らで、スマホが音を立てる。

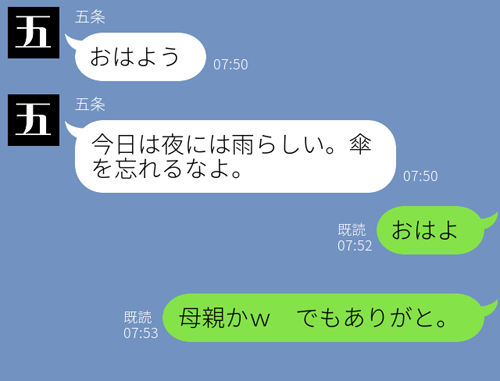

『今日は夜には雨らしい。傘を忘れるなよ』

天気予報も見ていなかった身としては有り難いけれど、それにしても。

殊更に軽い調子で返してはみたものの、やっぱり零れるのは重いため息ばかりだ。 クリスマスなんて、大嫌い。 早く全部ぜんぶ終わってしまえばいい。

この支店の悪しき風習だとトイレで髪をとかし歯を磨く女性社員たちが口を揃え、いかに理由をつけて断ろうかという算段に余念がない。

忘年会のことだ。

「え? 参加するんですか?」

「うん……なんか幹事に拝み倒されてしまって」

そう答えると同情の視線を一斉に向けてきた彼女たちは「そこは負けちゃ駄目なんですよ」と今更のことを諭してくれた。

ここでは仕事納めの前の週の金曜日は忘年会と決まっている。それはもう、クリスマスイヴ当日だろうとなんだろうと、だ。

自由参加と言ったって、上司の目を考える男性社員の多くはほぼほぼ強制参加に等しかった。

家庭を持つ、ましてや子供のいる社員にはもちろん、恋人のいる者いない者にも大層評判の悪いその日程も、自由参加という名のもと、もう何年も見直されることがないらしい。

「五条さんが参加するっていうなら行ってもいいけど、あの部長たちに愛想ふりまくためになんか参加してられるかっつう話ですよ」

「五条さん、来たことないもんねぇ」

そうだそうだと頷く皆を前に、あははと愛想笑いを浮かべるしかない。

同時に、五条が参加しないというのを聞いて、どこかホッとしている自分もいた。

「五条さんはほら、今更そんなとこで管理職の機嫌とる必要ないじゃない?」

「だよねぇ。あれ、隠してるだけで絶対彼女いるよね」

「経理の齋藤さん、告ったらしいよ。でも彼女がいるかは教えて貰えなかったみたい」

「まぢか! よく挑戦したねぇ。あれはもうみんなで遠巻きに眺めて楽しむ相手と割り切ったよ、私」

観賞用かと笑い声が上がる中、居心地の悪さを感じながらも調子を合わせて笑うしかない。

「あ、でも五条さんその週ずっと出張だよ」

「そうそう。補助の子たちが潤いがなくなるって嘆いてたもん」

出張。そうか出張に行くのか。でもクリスマスは週末だ。それには帰ってくるんだろう。

まるで待っているようなことを考え、髪をとかす手が止まる。

ふと、なんでクリスマスを期限にしたんだろう、と疑問がわいてくる。

ここに居る子たちだって私よりも若くて可愛い。

他にも、あの男ならよりどりみどりだろうに、何もクリスマスまで引っ張らなくたって、私なんかにはとっとと見切りをつけてしまえばいいのに。

そうすれば、クリスマスには楽しくデートだって出来るだろうに。

そう思うのに、やだな、とも思ってしまう。

彼が、誰かの手をとって歩くのも、他の誰かに笑いかけるのも嫌だ。

嫌だけど、私にはそもそも選択肢に入る資格がない。

「急がないと休憩終わっちゃうよ?」

声が掛かって我に返る。

「あ、今行く」

手早く髪を整えて、皆と一緒にトイレを後にした。

「あん肝、あとブリしゃぶ!」

「いいねえ……あー、来月は面倒な呑みが増えるよなあ。一月だな。一月になったら行くか。ブリしゃぶ」

「やった。鍋系はさすがにひとりじゃ行けないからね」

十一月も半ばのことだったか。いつもの焼き鳥屋を後にして、五条とそんな話しをした。

呑みに行く女友達くらいいないのかといえば、いない。

異動してから何度か同僚の女子社員と一緒してみたものの、どうもノリも酒肴の趣味もあわなくて最低限のつきあいだけで済ませている。

かといって、平日に以前の職場のメンツと待ち合わせて呑むには少々遠い。

ならば学生時代の仲良しと休みの日にでも、と思っても彼氏や旦那さんもいたりして会う頻度は下がるばかり。

それでも外呑みしたい!となれば、自然ひとり呑みにも慣れていくというものだ。

「なんだ、鍋ならしゃぶしゃぶでも、ちゃんこでも……ああ、牡蠣鍋って手もあるな」

「ちゃんこ鍋って食べたことないなあ」

とりとめもなく話す駅までの道。駅が近づくにつれ、彩られた街並みが明るさを増していく。

嫌な季節になった、と思った。

この華やいだ雰囲気に染まって溶け込んでしまうことの出来ない私は、ひとり取り残されたような寂しい気持ちになるばかりだ。

「どうした、酔ったか」

ふと黙り込んだ私に、体を折り曲げ、下から覗きこむようにした金色が気遣わしげにこちらを見ていた。

「酔ってないよ」

「きみは多少酔うことはあっても、そこまで呑むこともないよなァ。たまには羽目をはずして呑むのもアリじゃないか?」

「”五条さぁん、酔っちゃった~送ってくださいぃ”って?」

クスクスと笑いながら先日の飲み会の席でのことをからかうように口にすると、うんざりと眉間に皺を寄せた美丈夫は、「きみならタクシーに放り込むだけでなく、送るくらいはしてやるさ」と肩を竦めた。

「いらないよ。五条相手にそんなに呑まないよ」

「なんだ、冷たいな。潰れるくらい呑める相手でも出来たか」

来月にはクリスマスだしな、と。

そんな相手はいないのも知っているクセに口にした男は、「そうだよなぁ、年末の前にクリスマスだな」とひとりごちるように呟いた。

呑み友達というのは気安くて、ましてや今の五条には特別な誰かがいないというのがそのぬるま湯のような心地よさに拍車をかけていたような気がする。

だから、口が滑った。

「クリスマスは、嫌い」

「は? なんで?」

「なんでって、そんなに驚くようなこと?」

目を瞠る彼のリアクションが少し大げさな気がして、からからと笑えば珍しく視線を泳がせた五条は「まあ、意外、だな」と苦笑した。

「こう言っちゃなんだが、女どもの一大イベントじゃないか? 恋人とデートして、普段よりもランクを上げた店でメシを食って」

「手を繋いで、イルミネーションを見て、って?」

「ああ」

「そういう雰囲気ごと、苦手なの」

「……。なんだ、クリスマスにフられたことでもあるのか?」

思いのほか真面目に話しを聞いてやるぜ、という様子になった彼に、話しすぎたなと後悔しながらへらりと笑う。

思い返すだけで、胸がぎゅうと絞られて、そのまま刃を突き立てられた心地になる。光の当たらない暗い暗い心の奥底に押しやっているその記憶を、クリスマスの華やかな明るさが暴き立てるように照らし出してしまうのだ。

「五条はクリスマスにも容赦なく女をフりまくってそうだよね」

話す気がないのを察したように「人聞きが悪いな」と笑った男が「そうか嫌いか」と呟いたのを聞こえないふりでやり過ごした。

あの時にはもう、五条はこの関係を変えたいと思っていたんだろうか。

アドベントカレンダーには私が気になると話していた映画のペアチケット。

気安い呑み友達でいられたなら、ふたつ返事でOKしただろうに。

他の友達と行ってしまおうか。それとも誰かにあげてしまおうか。

ううん。どうせクリスマスまでのことだ。

そこで終わるなら、それまではもういいじゃないか。

そんな風に言い聞かせて、ただ五条と出掛けたいだけの自分に目隠しをした。

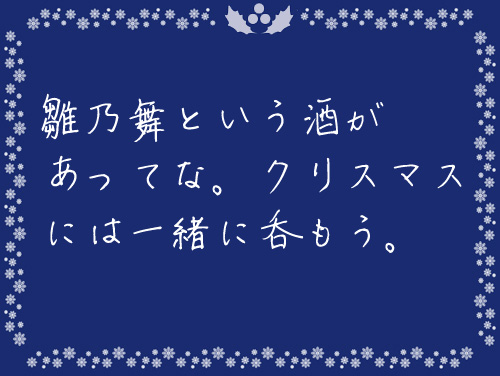

起き抜けに小引き出しを引けば、目に飛び込んできたのは初めて目にする銘柄だ。

興味は惹かれるものの、クリスマスと言われると素直に楽しみには出来ない。音を切っていたスマホが枕元で震えた。すっかり恒例となった五条からの朝の挨拶。たてた膝の上に顎をのせ、おはようとそっけなく返した。

金曜日は比較的五条から誘いがかかることが多い。

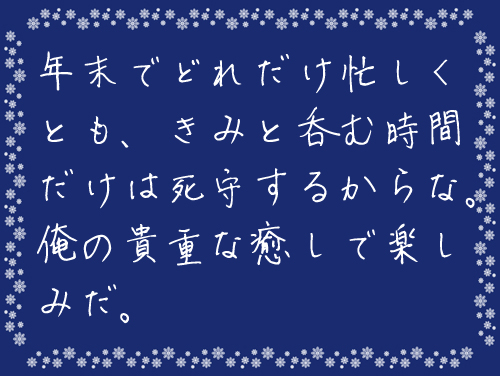

が、それもこの時期ともなればやはり例外のようで、昼休み前には今日は無理そうだという連絡と、俺の貴重な楽しみを奪うとは!という恨み言、それから土日のどちらかで映画を見に行こうというお誘いが送られてきていた。

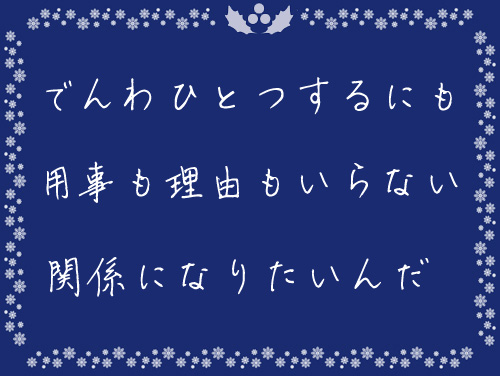

「用がなくても、かあ……」

今日のアドベントカレンダーに仕込まれていたカードを眺め、独りごちる。

今だって割とくだらないやりとりをしている気がするけれど、それでも電話となると本当に必要に迫られた時くらいのものだ。

声が聞きたい、なんて彼も思ったりするんだろうか。

快活な、時に落ち着いた声音を思い返し、そっと目を閉じる。

”月が綺麗ですね”

優しげな声が甘い蜂蜜みたいに蕩けさせた眼差しごと蘇り、急いで瞼を開く。

それだけで心臓が音をたてて、早速使ってみている切り子グラスに口をつけた。

しゅわりと舌を刺激する微発泡の日本酒は、五条に言わせれば軽すぎるというシロモノではあるけれど、私が家で呑むには度数もサイズも調度よかった。

五条がクリスマスに呑もうと書いて寄こした『雛乃舞』という酒はネット検索してみても見つからなかった。

訊けば私が知らないということが知れて、お楽しみだと躱されるのが目に浮かぶから、尋ねてみるだけ無駄な気がした。

もっとも、私の酒の好みをよく知っている彼が敢えて挙げてくるくらいだから、おいしいに違いない。

五条と呑むようになったのは互いが日本酒好きだったからだ。

でも、初めてふたりきりで呑んだのはビールだった。

まだ異動しきて間もない頃。

書類の山は定時を越えてもがっつり残っていて。それでも翌日に持ち越すのもなんだか我慢ならなくて、やっきになって終わらせた。

電気を消して、薄暗い廊下でエレベーターを待つ間、疲れ果ててぼんやりしている目の前で開いた扉の奥。

白い人影に、お化けか何かかと、ひっと息を呑んだ。

「笑い過ぎですよ、五条さん」

「いやいや、すまん。お化け、ふ、お化けはな、ふは、さすがに言われたことはなか、なかったからな。それにしたって、女子社員が残っているような時間じゃないな。きみんとこはそんなに忙しいのか」

時期的に、そこまで仕事が増える時期でもない。だから、今日だって定時でさくっと帰れるはずだった。

終わりそうにないんですと言った隣の彼女に、だったら手伝うよ、と申し出さえしなければ。

「お先に失礼しまーす」と定時に席を立ったその彼女に、内心「え!?」と思いはしたものの、久し振りのデートで、なんて満面の笑みで言われてしまえばなんだか仕方ないか、という気にもなって。そのまま「お疲れ様」と浮かれた背中を見送った結果がコレだ。

「まあ……忙しいというか、それなりに」

「ふうん。せっかくの週末にご愁傷様だったな」

「別に予定もなかっ」

ぐう、と。

会話に割って入ったのは空腹を全力で叫ぶ私のお腹。

おさまった笑いをぶり返す様に、疲労と空腹が相俟ってさすがに腹がたってきた。

「笑いすぎです」

「ふはっ、いや、ふ、すまん。お詫びにメシでも奢る。俺も腹が減った」

何を言われたか理解するまでに3秒。

この時間なら、もう会社の近くには女子社員の目もないだろうかと考えてみること5秒。

それでもやっぱり、彼とお近づきになるのは得策ではない気がして、「いえ、私は何か買って帰ります」と断った。

意外そうに軽く眉を上げた男は「なんだ、ヤキモチ焼きな彼氏でもいるのか?」などと宣う。そうでもなければ自分の誘いを断るはずがないとでも言いたげな様子に、彼のこれまでの恋愛遍歴が透けて見えた気がした。

「いえ、そんなものはいませんけど」

思わず正直に答えてから、しまった、そうですと言えばよかったと後悔した。その方が話しが早いし、今後の為にはよかったはずだ。

「きみ、今そうだって言えばよかったとか思ったろう」

「ぅえ、いえ」

「ま、怒る恋人もいないなら、メシくらいつきあってくれ。ひとりで食うのは味気ないからな。その代わり、きみが好きなものをご馳走するぜ」

そう言って片目を閉じた男の慣れた物言いをなんとなく腹立たしく感じたものの、遅い時間には表玄関からは出られないと知らなかった私は、五条に連れられ、守衛さんのいる裏口から外へと出ることが出来たことに内心ひっそり感謝した。

「さて、どうする?」

「本当になんでもいいですか?」

「ああ、幸い給料日後だからな。この時間ならまだどこでもラストオーダーってほどでもないだろ」

腕時計に視線をやる彼を前に真っ先に考えたのは、さっさと食べて帰りたい、だった。

だから、駅の近くのラーメン屋を選んだだけなのに、それもまた五条を随分と面白がらせる結果となった。

餃子とザーサイ、煮卵を肴にビールを呑む。ネクタイを緩め、軽く背を丸めてやれやれなんて疲れた様子を見せたって、格好いいことには変わりはない。

綺麗な人は、結局どんな舞台装置に身を置いたところで綺麗に見えるものなんだななんて考えながら、餃子にかぶりついた。

ニラとにんにくたっぷりのそれは、咀嚼した途端じゅわっと口の中に肉の旨味も広がり、大層おいしい。が、惜しむらくはここにはビールしかない。

「やっぱ辛口吟醸欲しい」

もぐもぐとしながらついひとりで呑んでいる時のようにぽろりと呟けば、手を止めた五条と目が合った。

「ほぉ、きみとは酒の好みが合いそうだ」

あの時、新しい玩具を見つけた子どものような顔を前に、何かとんでもない失言をした心地になった。

振り返ってみれば、あれさえなければきっと、こんな風に半端に近づくようなこともなかったはずで、あれは間違いない失言だったと思う。

ペールグリーンのカーテンの向こうは、どこかどんよりと暗く感じる。そんなに早い時間なんだろうかと考えながら、布団から腕だけ伸ばす。ぬくぬくの毛布の中に冷えた空気が流れ込むのを感じながらスマホ見れば時刻は9時34分。

しかも、その待ち受けには早々に五条からの『おはよう』だの『まだ寝ているのか』などという文言が連なっていた。

一瞬、約束は今日だったかとひやりとして、いやいやと思い直す。映画は明日の約束だ。

用事がないなら土曜がいいと言う五条に、日曜を希望したのは私だった。

土曜は掃除やら洗濯やらを片付けたいから。

なんていうのは言い訳で、翌日会社がある方が早めに切り上げて解散することが出来るからだ。

彼と過ごす時間は楽しい。楽しいから、だからちょっとだけ辛くなる。それが友達のラインを越えそうだというなら、なおさらだ。

ごろんとだらしなく寝返りで移動して、今日のアドベントカレンダーに手を伸ばす。

それを訊きたいのはこっちの方だよ。

ゆるりと息を吐いて、ぬくぬくのお布団から這い出した。

「ITだったか。あれも面白いとは聞いたんだがな」

ゴルゴンゾーラソースのニョッキを口に運んだ五条を見つめながら、グラスを傾ける。

午後イチに待ち合わせて見た映画は、前評判通りの面白さだった。派手なアクションは手に汗握る迫力があったし、過去と未来が交錯する物語も最後まで展開が読めず愉しめた。

過去からの運命をたぐり寄せ、未来で結ばれた主人公たちによかったと心底ホッとしつつも、隣にいるのが五条だというのはなんだか皮肉な気がした。

お話は、ハッピーエンドがいい。せっかく意のままになる作り物の世界ならば、途中どれほどハラハラしたってめでたしめでたしで終わるのがいい。

けれど、それならば、FinやENDマークがついた物語のその先に放り出される現実は、どうしたらいいんだろう。

映画館を後にして、さて、飯でも食いに行くかと連れて来られた先は、珍しく和食でも居酒屋でもなかった。

メニューのラインナップを見れば、イタリアンバルと言ったところか。

予約していると言われた時にはちょっと身構えたけれど、レンガの壁の明るい店内はカジュアルな雰囲気で、そのくせ半個室に仕切られたテーブルは適度に人目も遮られ、なかなかに寛げる雰囲気だ。

てっきりコースでも注文するのかと思いきや、アラカルトで互いに好きなあれこれをチョイスしたのも気安くて、わずかばかりあった緊張も、会社帰りの呑みのようにゆるりと解けてしまった。

「ITって、それホラーとかなんか怖いやつでしょ」

CMで見た映像を思い返しながら、チキンステーキを飲み込む。レモンバターの風味をキリリと冷えた白ワインで流しながら答えれば、らしいな、と五条も同じようにワインを口に含んだ。

「怖いのは嫌いか」

「嫌いっていうか……苦手?」

「なんで疑問系なんだ」

くつりと喉を鳴らした五条は「見たら夜ひとりでトイレに行けない、なんて可愛いことを言ってくれてもいいんだが」などと言い出す。

当たらずとも遠からずなそれに「そこまでじゃないよ」と言ってグラスを空けると、すかさず五条が注いでくれた。

「ありがと。なに、五条は好きなの。ホラー」

「いや、特段面白いとも思わんな。でもまあきみと観るなら存外愉しそうだな。怖くて眠れないってなら添い寝のひとつもしてやるぜ?」

注がれたばかりのそれにむせつつ軽く睨めば、悪戯な視線が艶めいて見える。

意識しているのかいないのか。

意識なんてしなくたって、この男の容姿はそういう威力が半端ない。当の本人はそれを自覚しつつ、その武器を上手に生かしているにすぎない。多少の免疫がなかったらきっと、こんなのコロっとオトされるに決まってる。

「ホラーを見なきゃ済む話でしょ」

「そりゃそうだ」

軽く肩を竦めた五条は、パプリカのピクルスを口に運ぶ。お、と言わんばかりに軽く目を瞠るその様子に、彼がそれを気に入ったのが透け見えた。

「おいしいよね、それ。さっき食べて五条が好きそうって思ったよ」

「ああ、こんなにスパイスがきいてるピクルスもちょっと珍しいな」

「うん、初めて食べた」

視線を合わせて笑い合うと、彼は椅子の背もたれに軽く体重を預け、そうだよなあと呟く。

「散々一緒に呑んではいるから食の好みだけは把握しあってる気がするが、映画ひとつとっても案外きみの好みを知らないな、俺は」

言われてみれば確かにそうだった。

これまでの会話から、彼が案外読書家だということは知っている。ミステリーが好きだということも、次男で実家が都内だということも、転職して今の会社に来たということも。

それから今は彼女がいないということも。

だからといって、こうして私服姿の彼を見ることなど滅多にない私は、五条が好きな色を知っているかすらアヤシイ。

でも、それで構わなかった。呑み友達ならば、食の好みが合って、会話が弾んで、それで十分お釣りがくる。

「それで、いいじゃない。呑み友達ならそれで」

「呑み友達、なあ。きみ、やけにそこに拘るな」

「じゃあなに。終電で帰したくないって言ってたけど、五条は私がセフレにでもなれば満足なの」

「へえ」

ぎらと強い感情を宿した金色は、睨め付けるようにこちらに向けながらも、白々しいほどに柔らかに弧を描いた。

その迫力に気圧されて、ひゅっと息を呑む。虎の尾を踏むとはまさにこのことだ。

「呑み友達の次はセフレときたか。友達と名前がつくならなんでもいいんだな、きみは」

「……」

「それで?俺がそうだと言えば簡単に股を開くのか」

「ごめん。失言。──だって五条は友達なんだもの」

「友達、な。存外不便なものだぜ。友達というのも。考えてみろよ。この先、俺に恋人ができたら、きみとふたりで呑みに行くことなんてまずなくなるぜ」

「そりゃ……仕方ないよ」

男同士の呑みならいざしらず、女とふたりきりで呑むともなれば彼女はいい気はいないだろう。

仕事上、一緒に呑んでコミュニケーションをはからなければいけない関係でもないのだから、いくら友達だと主張したって恋人の心情を思えば、私となんか呑まないのが得策だ。

そんな当たり前のことに、なんとなく息苦しくなる。

五条の恋人。

まだ出現していないその存在を思うだけで、ひどく塞いだ気持ちになった。

「俺はご免だな。きみに男ができて、そいつを俺より優先するなんて耐えられない」

「そっ、そんなの、彼氏が出来たら当たり前じゃ」

「きみが、好きなんだ」

「……」

「俺は、きみが好きだ」

視線を捉えたまま、殊更にゆっくりと繰り返したそれが、じわりと心のやわらかな場所を侵そうとする。そうして、傷口を濡らした時のようなヒリヒリとした痛みの存在を思い知らせる。

言葉も息も忘れたように固まっていると、ふと苦笑を溢した五条はフォークを手に、人参のグラッセを突き刺した。そのままオレンジのそれを私の口元へと差し出してくる。

「……なに」

「いや、きみがなかなか手をつけないから手伝ってやろうかとな」

張り詰めた空気が、ゆるりとほどけて動き出す。

茶化すようなそれが彼なりの優しさなのを感じ、残すはずだったそれを促されるまま口にする。

「俺が彼氏ってのはそんなに不服かねえ。自分で言うのもなんだが、顔もいい、仕事もできる、稼ぎだって十分。お買い得じゃないか」

セール品のような言い回しがおかしくて、思わず笑いが漏れる。五条も同じように微笑むと、もうひとつ残っていた人参をフォークに刺す。

「ま、クリスマスまで考えて欲しいと言ったのは俺だからな。答えを急かすつもりもないさ」

言いながら、再び私の口元に人参を差し出してきた。

フォークを握る白い手にそっと手を重ね、そのまま男の口元に運んでやれば、五条はどこか仕方なさそうに、そのくせ嬉しそうにグラッセを口にした。

←とうらぶ目次へ戻る