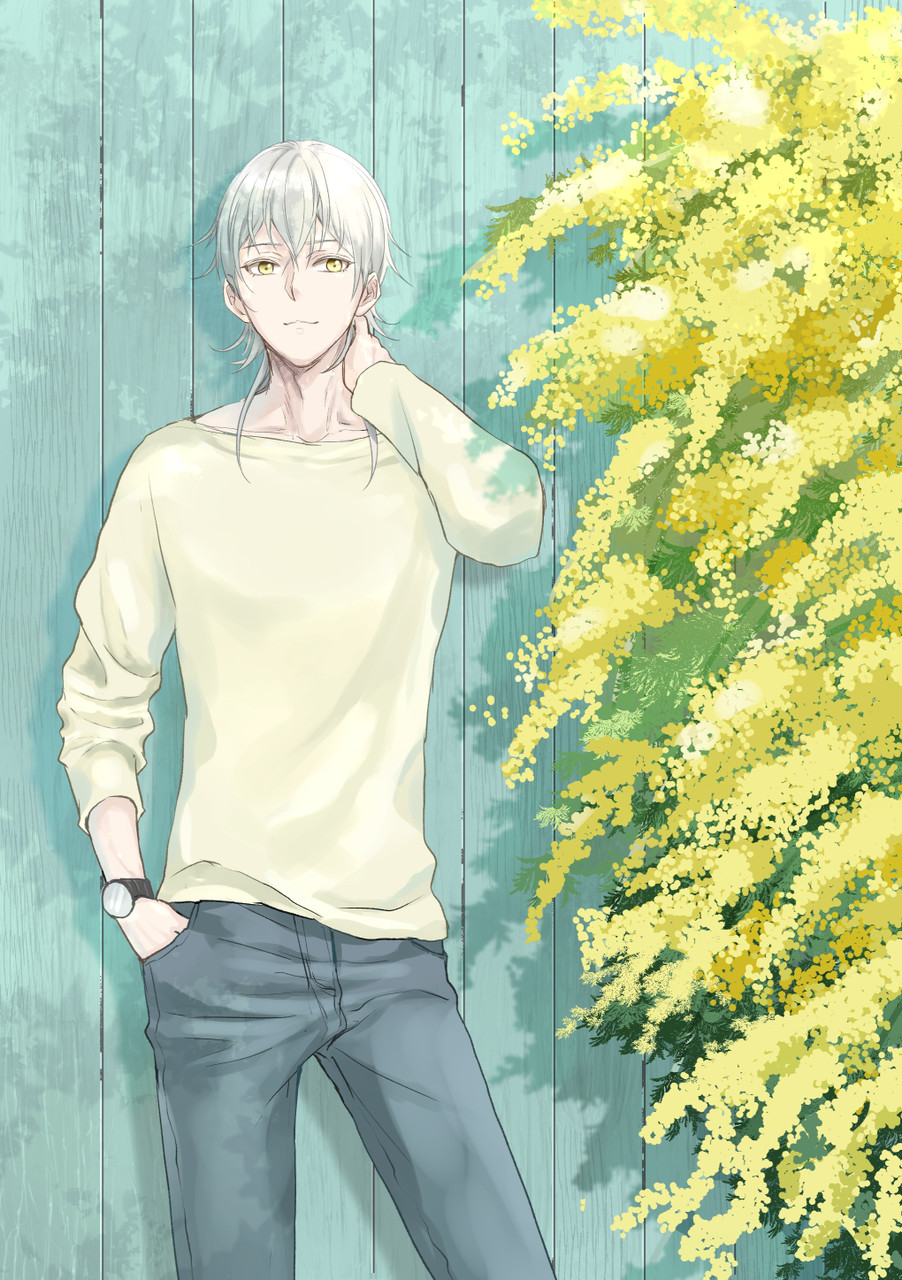

七さん(https://twitter.com/sette_tkr)のミモザ丸に寄せてのSSです。

黄色いミモザの花言葉は『秘密の恋』だそうで(*´∀`*)

ニヤニヤと妄想広げちゃいました。

--------------------------------

絵になる男、ホントやだ。

急いでいたはずの足を止めて、そんなことを思う。

ターコイズブルーよりも少し淡い、今日の空を映したような壁の前。オフホワイトの長袖にジーンズというラフな服装で壁に寄りかかって立っているだけ。

それだけでもどこのモデルだという風情なのに、今が盛りの黄色いミモザの花が彩りを添え、もうそのまま雑誌の表紙でも見ているような心地になる。

イマドキ少女漫画だって、背景に花を背負って現れる男なんていないだろうに、あの男ならこんなにも絵になるのだからいっそ腹立たしい。

少し離れた場所に立つ二人組の女の子は、ちらちらと彼の方を見ては何事か囁きあっている。声を掛けるタイミングでも窺っているのか、それとも現れる待ち人を見てやろうとでも思っているのか。

品定めされるのを承知で登場するのはさすがに気がひけて、止めた足が動かない。

ほんの先程まで。少なくとも、電車を降りる瞬間くらいまでは、浮かれた気持ちもあったはずなのに。

月とすっぽん。雲泥万里。

花を従えるに相応しい男の隣を歩くのが、花どころか刺身に添えられるツマのごとく、引き立て役にすらなれない私だなんてどんな罰ゲームだ。

まあ、そんなことは今更すぎることなんだけれど。

ポケットに突っ込んでいた手を出して時間を確認する彼の動作に促され、止めていた足を動かす。待ち合わせの時刻を数分過ぎてしまっているはずだ。間に合うと思ってラインのひとつもしなかったのを悔やみつつ、再び足を踏み出す。

女の子たちの視線を意識の外に追いやりながら足早に近づけば、琥珀色の瞳はすぐに私を捉え、ホッとしたように和んだ。

「ごめん、遅れた」

「いや、それはいいが……予想外の方から来たな。電車で来たんじゃないのか?」

目の前の改札を指しながら小首を傾げる彼からそっと視線をはずし「電車だよ。出る改札間違えた」と白状する。

「ふはっ、相変わらず方向音痴だな。だからきみの最寄り駅でいいと言ったんだ」

彼とは高校の時からのつきあいだ。つきあい、と言っても同じクラスにもなったことのない私たちは、同じ学年に居ると認識しあう程度の仲だった。もっとも、女子の間では彼の誕生日や食の好み、家族構成に至るまで情報は広まり、お陰で親しくもない彼のことをあれやこれやと知ることとなった。

それなりに言葉を交わすようになったのは、大学生になってからのこと。大学の構内で迷子になっているのを助けて貰って以来、同じ講義の時には近くに座ることが増え、そのまま互いの友達を交えてランチだの飲み会だのと一緒に過ごす機会が増えた。

とはいえ、こんな風にふたりで待ち合わせて出掛けるのはこれが初めてで、落ち着かない心地を誤魔化すように「やだ、こわい、最寄り駅聞き出そうとしてる」と茶化すと、額をぺちりとはたかれた。

「高校徒歩圏内に住んでたくせに、そんなもの今更だろう」

「よくご存じで」

「そりゃ……。あーっと、今日は珍しい格好だな」

上から下へと流れた視線は、淡いラベンダー色のフレアスカートへと注がれる。

高校の頃は、こんな膝丈のプリーツスカートが制服だったけれど、大学にはパンツスタイルで行くのがほとんどだ。

中学高校と徒歩通学だったから、電車通学というものを密かに楽しみにしていた。そうして、初めて満員電車を体験した日。痴漢というものに初めて遭遇した。

もしもそんな目に遭ったら、手くらい捕まえてやろうとか、足を踏んづけてやろうとか思ったこともあったはずなのに、いざとなると声を出すことも出来ず、悔しさと嫌悪感が募るばかりで。

以来、スカートはあまり履かなくなった。

今日のこれは店頭でひと目見た時から気に入ってバイト代をはたいたのに、今日まで一度も日の目を見ずにきたものだ。

「うん、一目惚れして買ったはいいけどなかなか着るタイミングがなかったから。……ほら、今日やたらあったかいし、春っぽい格好もいいかなって」

彼と会うからと張り切ったわけじゃない。待ち合わせが昼前だったから、満員電車でないならスカートだっていいんじゃないかなと思っただけで。だから、別に特別おしゃれをしようと思ったわけでもない。

誰にも訊かれていないのに、頭の中では言い訳を並べ立てる。

「へえ、じゃあそれを着るのは初めてか」

褒められるとは思っていなかったけれど、口元を掌で覆い、気まずいのか視線をはずされる姿を前にしてひやりとする。

え、まさかまさか。

「え、変? まさか値札とかついてる?」

慌てて肩越しにスカートを振り返っては、ウエストラインを撫でて確認をする私に「ああ、ここに」と愉しげに琥珀色を細めた彼の声が返る。

「えっ、どこに」

「糸くずがな。とれた」

ラベンダー色をひと払いした白い掌が、そのまま促すように添えられて「そら、行こうぜ」と歩き出す。流れるような仕草だ。

女の腰を抱いて歩くなんて、彼には珍しくもなんともない行為なんだろう。実際大学でもそんな姿は時折見かけた。もっとも、隣にいるのは毎回違う女だったけれど。

けれども、私たちはそういうんじゃない。だから。

「近いんだっけ? おなかすいたぁ。おいしいお店なんでしょ?」

尋ねながらぴょんと跳ねるように踏み出すフリで身を離し、彼の方に向き直る。……はずだったのに。

「──っと。跳ねて転ぶとか子どもか」

よろけた私を軽々と引き寄せた彼は、素知らぬ顔で手を繋いで歩き始めた。

『結婚が決まったの』

彼女からそうラインが来たのは先週のこと。

控えめに、でも幸せそうに微笑む顔が目に浮かぶような気がした。

それは、秘密の恋だった。

彼女の相手は高一の時の担任で。格好いいけれど、滅茶苦茶厳しいから嫌っている生徒も多かった。そんな先生と彼女が付き合っていると知ったのは本当に本当に偶然で。

元々それなりに仲が良かった彼女との距離がぐんと近づいたのは、あれ以来だ。誰にも言えない恋をしていた彼女は、バレたことでホッとしたのか先生とのあれこれを話してくれるようになった。お陰で、学校では先生を交えて三人で過ごす時間も多かった。ふたりきりでばかり過ごすのはマズイというカモフラージュの役割で。でも、お陰で数学の成績が上がり、この大学にも手が届いたのだから結果オーライだ。

放課後の教務室。三人でお茶していた時、彼女がトイレに立つ背を見送った眼鏡の奥の瞳を切なそうに細めた先生は「デートもろくにしてやれなくてな」と申し訳なさそうに呟いていた。

あの時、この人はこんな表情もするのかと知って、胸が苦しくなった。先生を好きだったわけじゃない。ただ、かつての私が知っていたことなんて、ほんの一面にすぎなかったとわかって、それが寂しかった。

あの瞬間、遠巻きに見るばかりの彼をもてはやす彼女たちに感じていた優越感も、いっそ距離を詰めてみようかという気持ちもぺしゃんこにつぶれてしまった。

連れて来られたのは、駅から十五分ほど歩いた小さなカフェだった。煉瓦造りの壁の前は、色とりどりのガーベラが桜に先んじて春の彩りを添えている。もう二週間もすれば店の前の桜並木も満開となり、お店の大きな窓から見える景色もさぞ綺麗なことだろう。

「なあ。きみは知っていたんだろ? あのふたりのこと」

注文を終えて、硝子の向こう、膨らみ始めた桜の蕾を見遣っていると、向かいに座る彼からそんな声が掛かった。

来月、ここで同窓会をする。座席は三十に満たないほどのこじんまりとした店内ながら、小規模なレストランウエディングを行える人気の店。らしい。

恋を叶えるふたりを、同窓会という名目で呼び出して祝おうじゃないか。そう言いだしたのは、彼だった。

もっとも、同窓会というのはあくまでも名目で、集まるのは彼女と仲の良かった子を中心に、彼の友達も加わってのパーティとなる。それでも、ざっと一クラス分ほどの人数となった。

今日はその下見と打ち合わせだ。

「……知ってたよ」

「いつから」

「私が知ったのは高二の一学期」

「へえ。そんなこと、あいつひと言も……」

頬杖のままつまらなそうに呟く姿に、ん?と引っかかる。あいつ。あいつって、彼女? 彼はあの子とそんなに親しかったっけ?

「あいつって」

訊きかけた言葉は「お待たせ致しました」という声に遮られる。

目の前に置かれたミモザサラダは、生ハムの薔薇がお皿の縁にいくつも咲き、ブロッコリーとトマト、レタスの上にはミモザの花ならぬ玉子の黄身が鮮やかに散りばめられている。

見るからにおいしそうで、途端におなかがグウと反応した。まさか音までは聞こえていないはずと慌てて向かいを見れば、琥珀色がさも愉しいと言わんばかりに弧を描いている。

まさか、聞こえた?

軽くお腹を撫でて狼狽えている隙に、綺麗にサラダが取り分けられていく。

「ほい、きみのだ」

差し出された皿の上には、少しも崩れることなく薔薇が咲いたまま。ミモザも、まるで最初からこの皿にそう盛りつけられていたようにレタスやブロッコリーを彩っている。私がやるより遙かに綺麗な盛りつけだ。

「ありがとう。ごめん、やらせちゃった」

「まあ、きみがやってるのは見たことがないな」

揶揄うように口にしながら自分の分を取り分ける姿を前に、鶴丸がやるのだって見たことなかったよ、と心の中だけで言ってみる。

彼を交えて男女で飲めば、女の子たちはいつもの二倍は甲斐甲斐しい。料理のとりわけはもちろんのこと、ドリンクのおかわりにもすぐに気がつくから、私の出る幕などあった試しがない。

「そりゃ、いつも気のきいた子がいっぱいいるからね」

「気をひきたい子の間違いだろ」

「うわ、モテるの自覚してるの感じ悪い」

「それは仕方ないだろう。……まあその他大勢にいくらモテてもなァ」

「はいはい、モテモテでヨカッタデスネ」

「きみなあ」

「いただきまーす」

ぼやくような声を無視して、フォークを手にする。トマトと爽やかなドレッシングの酸味が口に広がって、それだけで幸せな心地になった。

「きみは?」

「ん?」

「きみはいないのか。そういう相手」

「そういう、というのはどういう?」

なかばわかっていながらも、躱す言葉が見つけられずに誤魔化すような問いを返す。

これまでずっとトモダチでいたけれど、この手の質問はされたことがなかった。だから、嘘などつく必要もなかったのに。

それは、秘密の恋だった。

差し出して、壊してしまうだけの度胸もないままに最期を迎えたはずなのに、まさか抱えたまま延長戦が始まるだなんて思いも寄らなかったのだ。

もっとも、覚えているのは私ひとり。ひとり相撲にすらならないそれはぎゅうぎゅうと仕舞い込んで、これからはほどよい距離を楽しむのだと心に決めたはずのに、こんな質問ひとつで容易く揺らぐ。

レタスをつつく手を止めて、頭だけはめまぐるしく回答を探し回る。正解なんてあるはずもなく、嘘かホントのどちらかしか選択肢はない。

彼はといえば、生ハムを突き刺したフォークを手にして、それを私の口の前へと差し出した。

「そりゃ、こういうコトをする相手だな」

「は?……むぐ」

突っ込まれた生ハムを咥えて目を白黒させる私は、彼には大層面白い見世物だったようだ。くつくつと笑いながら、自身も生ハムを口に運び私の反応を窺っている。

「いない。し、興味ない」

「へえ。花の盛りにねえ」

同じ歳のはずなのにどこか達観したような目でそんなことを言う様は、私がよく知っていたつもりだった頃の彼を彷彿とさせる。思わず凝視すると、息を溢すように笑った男は今度はブロッコリーを差し出してきた。ため息混じりに手首を掴まえて、そのまま彼の口元に運んでやれば仕方なさそうにぱくりと食べた。嫌いなら、自分の皿には取り分けなきゃいいのに。

「花は他の子に任せるよ。私はツマで十分です」

「つま!? って、なっ……妻? 誰の?」

そんなに驚くようなことを言っただろうか。目を剥いて、身を乗り出さんばかりの勢いの彼を前に、思わず軽く体をひいてしまう。

神様だから綺麗なんだと思っていたのに、彼は、彼らは人に生まれ変わっても相変わらず人間離れした綺麗な造作そのままで、だから高校の入学式では本当に驚いた。

縁というものは、確かにあるんだろう。ただ、初期刀だけでなく彼とまでこうして巡り会うことになるだなんて、いっそ皮肉に思えた。

あの子と縁を結んだ初期刀のように、目の前の彼だっていつか誰かひとりを選ぶんだろう。それこそ、花のような誰かを。

「誰のって。別に誰でもないけど。ああほら、今日だって花を添えるとまではいかないけど、こうしてご飯を食べるのに誰もいないよりは退屈しないしいいでしょ」

「あ? あぁ……ああ、ツマ、な。つま……ふはっ、ツマ」

「なに、なんだっと思ったの?」

「いいや」

前髪をかきあげながら苦笑した鶴丸は、フォークを置いて頬杖をついた。いつの間にか、皿が綺麗に空いている。

「つま、なあ。つまり、今日はきみは俺のつまってわけだ?」

「まあ、そうだね」

添え物だと重ねて言われるのはさすがに感じが悪い。なのに、彼は上機嫌で「お、パスタが来たぜ」などと言いながら、空いたサラダの皿を端に寄せている。

すかさず取り分けを始めたあのオフホワイトのシャツに、そのトマトソースが跳ねてしまえばいいのに。

面白くない気持ちでそんな呪いをかけてみたのに、彼のシャツは白いままに皿が差し出された。

「つまねえ……」

呟いては、なおも楽しそうに口に端を引き上げている。

なんなんだろう、まったく。

野菜がごろごろと入ったトマトパスタをフォークに巻きつける。にんにくの効いたトマトソースにそそられながら口に入れると、ぴりりとした辛さが絶妙だ。あまりにおいしくて、不機嫌な気持ちなどどこかにいってしまった。

「ここ、料理がおいしくていいね。ウエディングケーキみたいなのも、予算内でイケるかな?」

「ああ、そのあたりも後で訊いてみよう」

「ふふ、びっくりするだろうなあ」

ふたりの驚く顔を思い浮かべながら、茄子にフォークを刺す。

秘密にしなくちゃいけなかった恋がみんなに祝われるなんて、なんて幸せなことだろう。

「高校の時はバレないように必死だったからね。それが結婚かあ」

「ま、教師と生徒も卒業しちまえば問題はないからな」

「私もよく補習の名目で彼女と一緒にあの教務室に行ったんだよ。三年生に上がる頃には、あそこに彼女と同じくマイカップがあったからね、……ってどうしたの」

ほんの先程まで大人びた目をしていたはずの彼が、つまらなそうに唇を尖らせていた。どうしたんだろう。トマトソースが跳ねたんだろうか。

「きみの方がカモフラージュだったとはなァ」

「なに」

「いいや、秘密だった恋をおおっぴらに祝えるんだ。派手に驚いてもらおうぜ?」

「うん。そうだね」

新たに運ばれてきたピザに気を取られた私は、きみにもな、と零れ落ちた囁きに気付くことはなかった。

←とうらぶ目次へ戻る