Twitterとネタ違いで開催した鶴さにアドベントカレンダーネタのログです。

おやつにはアップルパイを焼くという歌仙の宣言通り、本丸には甘いシナモンの香りが漂っていた。

前回歌仙が当番だった時に作ってくれたパンプキンパイが皆に大ウケ。気をよくした雅刀は、今日は非番にも関わらず、張り切っておやつ作りを買って出ていた。

「主、入るぜ」

そう言って執務室にやってきたのは、昨日から遠征に行っていた鶴丸だった。

先にお風呂を済ませてきたらしく、こざっぱりとした顔で単衣を身に纏っている。

「近侍殿にこれを仰せつかった」

手にした盆には、アップルパイとティーポット。パイとカップが二つということは、鶴丸もここで食べていくのだろう。

嬉しくて、ついついにんまりと口元が緩んでしまう。

だって、おいしいものを大好きな人と一緒に食べるって幸せの極みじゃない?

あ、私の幸せよりも、鶴丸に言わなくちゃいけないことがあったんだった。

白い指先が丁寧にティーポットを持ち上げて、カップへと注いでいくのを目で追う。

「ロイヤルミルクティーだそうだ。砂糖は……」

「鶴丸。私が願いを叶えてあげるよ」

「は?」

「何かない?して欲しいこととか、欲しい物とか……あ、予算の上限はあるけども」

ふたつのカップにミルクティーを注いだ鶴丸は、眉間に皺を寄せて「熱でもあるんじゃないか」と頬に触れてくる。

少しひんやりした掌で頬を撫でられて、それだけで熱が出そうだ。

「ないよ。ほら、昨日のカード、ままならないとか書いてあったからさ。何か出来ないかなぁって。主はみんなの願いを叶えなくちゃだけど、私の時は鶴丸の願いを叶えるよ」

今、私いいこと言った気がする!

「きみ、今自分がいいこと言ったとか思っただろ?」

「へへ……でも本当にそう思ってるよ。主はえこひいきしちゃいけないって思うけど、私の時はちょっとくらいは……ね?」

「願いなあ。ああ、だったらこないだやった紅をさして見せてくれないか?」

「紅?って口紅?そんなのあった?」

「そこにあるじゃないか」

作業机の横にちょこんと飾ってある金色の貝を指さす。アドベントカレンダーに入っていた金色の二枚貝は、表面に椿の模様が描かれているとても可愛らしい物だった。なんで筆がついているんだろうと思ったけれど、これ紅だったの?

「飾っておくものかと思った」

「それで使わなかったのか」

苦笑した鶴は「ちょっと待っていろ」と立ったと思うと、すぐに小皿に水を入れて戻ってきた。

小皿を置き、貝を手にした鶴丸は、私の正面に腰を下ろすと筆を持った指先で私の顎を捉えた。

こんな状況でなければキスでもされそうなシチュエーションに、心臓がせわしなく弾み始める。

「こ、こんなに赤いの似合うかな」

黙っているのも居たたまれなくて口を開くと、「まあ待て。しゃべるなよ」と顎を捉えたまま指先が私の唇をなぞる。

筆先を濡らし、真っ赤な貝の内側をちょいちょいと筆で撫でる。その筆先を幾度か私の唇に滑らせると、満足そうに目を細めた。

「どうだ?」

差し出された手鏡を覗きこめば、紅というより明るいオレンジ色のようだ。華やかなそれは顔色を引き立たせて我ながら可愛いと思う。

「可愛い。もっと真っ赤なのかと思ったよ」

「きみにはそんな色、早いだろう」

言いながら懐紙で筆を拭った鶴丸は、「ああ、可愛いな。目の保養の足しくらいにはなるぜ」などと茶化すように笑う。

「好きな人の足しにでもなれて良かったデス」

少し熱い頬を意識しながら答えると、途端に白い神サマの笑みが苦笑に変わる。

「きみはいつでも好きだ好きだと本当に大盤振る舞いだな」

「そりゃ、自分だけが大事に持っていればいいっていう人もいるかもしれないけど、せめて伝えなかったら相手にとってはないも同然じゃない。そんなの寂しい」

「……」

「そりゃ、鶴丸には迷惑かもしれないけど」

さぞや、困ったと複雑そうな顔をしているに違いない。

そう思って鶴丸の表情を窺えば、鶴丸は蜂蜜色の目にそのまま甘さを湛えて微笑んでいた。

「主に想われて嬉しくない刀などいないさ」

「そこはせめて女に思われて嬉しくない男はいないくらい言ってくれないかな?」

「女なあ」

「もう……あ、ねえ鶴丸。これ、アップルパイ食べたら落ちちゃうね、口紅」

「まあ、それならそれでいいんじゃないか」

「よくないよ。ね、食べたならまた塗ってくれる?」

ねだるように言えば、食べないって選択肢はないんだな、と破顔した。

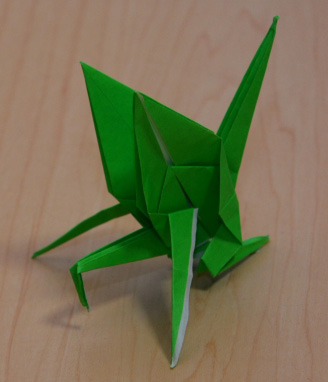

アドベントボックスを開けて、思わず笑いが漏れる。

折り鶴に足が生えているなんて初めて見た。

妙に人間くさい仕草に、見ているだけで楽しくなってくる。

明日時間があったら、折り方を教えてって言ってみようかな。

今日の出陣は予定よりも帰還が遅く、第一部隊と第二部隊は皆と入れ違うように広間にやって来て夕餉を食べていた。

そんな彼等の中に怪我人がいないことを確認し安心した私は私室に戻ると、鶴丸が夕餉もお風呂も終えて落ち着く頃を見計らい部屋を訪ねた。

「鶴丸~、ちょっといい?」

「どうした?」

鶴丸の部屋の隣は、少し広めの光忠と伽羅の部屋だ。

布団を敷こうとしていたんだろう。開け放った襖の向こうで、敷き布団を抱えた光忠と目が合った。

「折り紙教えて。昨日のアドベントカレンダーに入ってたやつ。あの足付き鶴」

「これからか?」

「うん」

「ここで?」

「私の部屋でもいいよ?」

鶴丸は盛大なため息をつくと、頭痛でもすると言わんばかりに自分の眉間に白い拳をあてがう。

「どうしたの? 頭痛いの?」

「ある意味な」

「手入れする?」

「いらん。きみなあ、折り紙ごときの為に夜にひとりで男の部屋を訪ねるなんざ、どうかと思うぜ?」

「そんなこと言ったって、前田も五虎も、折り紙が大好きな小夜にも声掛けたのに、誰も一緒に来てくれなかったんだもん」

足付きの鶴を折ろうと誘ったら興味を示してくれたのに、鶴丸に習いに行こうと行った途端、皆そろって用事が出来ただの今日は早寝するだのと言いだしたのだ。

一緒に鶴丸の部屋に行きたくないのは明白で、さすがにそれ以上強くは誘えなかった。

「あ、鶴丸、短刀たちになんかしたの?」と疑いの目を向けると、隣室の光忠が盛大に噴き出した。

「主、それはさすがに濡れ衣だと思うよ」

「そうなの?」

「あのなあ。そもそもなんで夜なんだ」

「だって鶴丸今日は昼間ずっといなかったじゃない」

「出陣してたんだから当然だろう」

「そうだけど、だから」

「今日は戻って寝ろ」

腰に手を当てた鶴丸は、まるで親か先生のような顔で言うけれど、いくらなんだってまだ21時を過ぎたばかり。

お子様だって起きている時間だ。

「やだよ。まだ眠くないし、鶴丸だってまだ寝ないでしょ。なに、それとも鶴丸、私相手でもちょっとはその気になっちゃう?それはそれでいいよ」

両手を広げてウェルカムな態度を表明すると、嫌そうに顔をしかめた神サマは「いいよじゃない」とげんなりと項垂れた。

「誰が雛鳥相手にそんな気になるか」

「雛って……私だって立派な成人だよ」

「いいことを教えてやろう、主。立派な成人はそんな阿呆なことは口にしない」

「むぅ、……でも鶴丸がその気にならないならますます問題ないじゃん。ね?教えて?」

そう言って見上げると、先に声を上げたのは光忠だった。

「主相手じゃさすがの鶴さんも勝てないね。いいじゃない、折り紙くらい」

援護射撃に気をよくして、そうだそうだと期待の眼差しを向けると、障子から身を離した鶴丸は、少しだけだからな、とようやく部屋に招き入れてくれた。

「じゃ、ごゆっくり」

「こら、光坊、開けておけ」

仕切りの襖を閉めようとした光忠に、鶴丸がすかさずそれを制した。

すると、それまで黙って雑誌をめくっていた伽羅が「寒い。閉めろ」と声を上げ、「閉めさせてよ、さすがに」と困ったように言った光忠は「じゃ、主。なんかあったら呼んで?」とするすると襖を閉めてしまった。

再び息を吐いた鶴丸は、引出箪笥の後ろから足折り式のテーブルを引っ張り出すと、部屋の中央にそれを置いた。

「ちょっとだけだからな」

「はーい」

渋々といった様子で箪笥の上の小棚から鋏と折り紙を出して、テーブルに広げた鶴丸は、そこから一枚抜き取ると丁寧に半分に折った。

「基本は普通の折り鶴と一緒だぜ?」

私も急いで一枚抜き取りその手元を見つめる。が、ついついその綺麗な指先に見入ってしまった。

どこもかしこも綺麗なこの神サマは、指先まで本当に綺麗だ。綺麗といっても別に女性的なワケではない。

「ここまでは同じで、だ」

少し筋張ってゴツゴツして見える男性的な手だ。どこか艶めいた印象のあるその指先は、恭しく思えるほどに丁重に紙を折っていく。

そうして鋏を手にしたかと思うと、鶴の足になる部分を切り、器用にその足先を折りあげた。

「……とな。わかったか?」

「ホント、鶴丸の手は綺麗だね」

「きみなあ、ちゃんと聞いてたか」

そう言って向かいで折る私の手元を覗き混むと、折ってないじゃないかと呆れたと言わんばかりに天井を仰ぐ。

「聞いてたし、見てたけど。だって、鶴丸の手、好きなんだもん。指先まですごく綺麗だし、ちょっと見惚れちゃった」

えへへと笑うと、その綺麗な指先が伸びてきて、私の指先にそっと触れた。

「きみの手も大概綺麗じゃないか。戦いを知らない、たおやかな手だ」

戦の真っ直中で、しかも鶴丸たちを戦わせる立場にあるというのに、それはどうなんだろうとさすがの私もちょっと思う。

複雑な心地でいると、白い指先は私の爪をそっと撫でた。

「本当はな。あの箱のどれかに爪紅を仕込もうと思ったんだ。だが、やめた」

「なんで? 似合わなそう?」

「いいや。きみの指先は、そら、桜貝のようじゃないか。せっかくこんなに綺麗なのに、爪紅で隠しちまうなんざ無粋だと思ってな」

鶴丸の爪先に比べれば、私の指先なんて血行がいいだけのように思える。健康的だということに関しては自信があるけれど、そんな大層なものではないってことくらいはわかっている。

それでも好きな人に触れられて、そんな綺麗なものに例えて貰えるのがすごく嬉しかった。

「ありがと。鶴丸ほどじゃないけどね」

そうっと鶴丸の掌の下に指先を潜り込ませて、そのまま持ち上げる。そのまま掌をぴったりと合わせてみれば、指先の関節ひとつ分、白い掌の方が大きかった。

「大きいね」

当たり前とも言えるその差に小さく笑いを漏らせば、掌を合わせたまま指を絡めるように握りこまれた。

恋人繋ぎみたいなそれに、問うような視線を向けると思いのほか真摯な金色にとくんと心臓が跳ねる。

「……鶴丸?」

「きみは、本当に考えなしだなァ」

茶化すでなくただそう口にした鶴丸は、私の反応を窺うようにじっとこちらを見つめ、ふっと笑みを溢した。

「隣に光坊たちが居てよかったな」

「え? なんで?」

「だからきみは雛だというんだ。……そら、見てたと言うなら今度はきみが折ってみるといい」

何事もなかったように離れていった白い指先は、新しい折り紙を手にすると再び鶴を折り始めた。

私が折った不格好な鶴は立つことも出来ず、「雛が折る雛だな」と笑われた。

小瓶の中には琥珀色の飴玉がいくつも詰まっていた。

彼の瞳を思わせるそれをころりと指先で転がしてつまみ上げる。

蛍光灯に透かし、まじまじと眺めてその色を堪能してから舌の上にのせると蜂蜜か何かの味かと思ったそれは少しすっぱい柑橘の味がした。

驚いたか、と得意げな顔が目に浮かぶ気がして、ちょっとだけ悔しい。悔しいけれど、こうして毎日毎日彼からの贈り物を手に出来るのはこそばゆくて幸せな気持ちだ。

カードに書かれていることは意味がわからないことが多いし、訊いてみたって教えてはくれないけれど、それも宝物なのにはかわりない。

今日のカードもやっぱり少し意味がわからない。

鶴丸はがらんどうなんかじゃないし、私が何かを吹き込んだ覚えもない。

少し甘くなってきた飴玉を舌の上で転がしながら、小首を傾げてみる。

小箱が全部開いた後なら、少しくらいは質問にも答えて貰えるのかな。

カードを眺めてはため息が零れる。

つけいる隙がある。確かにそうだ。相手の編成に合わせて指示を出すことも出来ないし、それに対する対策もおざなりになっている自覚はあった。

「それで、俺のところにきたのか」

「うん。本人に訊きに行くのもなあって」

切国は眉を寄せると、「あいつが言っているのはそういう意味じゃないと思うぞ」と言って、湯飲みに口をつけた。

今日のおやつは鈴カステラだ。ころりとしたそれをつまみあげて囓る。優しい甘さに、疲れがゆうるりとほどけていくような気がした。

「そういう意味じゃないって?」

「鶴丸が最後に行った演錬といえば、先月のあれだろう」

「先月? ああ、帰りに先輩審神者さんに反省会をしようって言われた時の演錬?」

「そうだな」

「そっか。疲れたんでまた今度って言ってないで、ちゃんと行って反省会をしてくればよかったね。アドバイスも聞けたかもしれなかったし」

口の中のモノを飲み下して言えば、「なんでそうなる」と切国の裏返りそうな声が響く。

「え、なんで?」

「もういい、本人に訊け」

切国はそれ以上何も教えてはくれなかった。

「鶴丸、連休にしてるなんて珍しいね。何かあるの?」

なんとはなしに年内のスケジュールを確認すれば、いつの間に交代したのか、しあさっての20日と21日は鶴丸が非番になっていた。

うす揚げのたっぷり入ったお味噌汁の椀に口をつけてから尋ねると、ん?と視線を寄こした鶴丸は柚子の香りのきいた白菜の漬け物を箸でつまみあげながら、「あー、いや。特段どうということもないが……何か問題があったか?」と歯切れ悪く返した。

「ううん、大丈夫だよ。さっき年末年始の予定を確認してみたら結構交代しているところが多かったから訊いてみただけ」

「問題があれば言ってくれていいからな」

「うん。多分大丈夫だよ」

「きみは?くりすますまで一日も休まないつもりか?」

「私?」

くりすますを満喫するぞ!オー!を合言葉に、はっきり言って今月はすごく頑張った。そりゃもう、いつもの3倍。嘘です。1.5倍は頑張った。

お陰で、クリスマスを前に1日くらいは休みを取れるんじゃないかとなって、はたと気付いた。

鶴丸へのプレゼントを用意していない。

全体としては事前に希望を聞いて、給金の上乗せ、または贈り物という形で渡すけれど、個人的なプレゼントの準備をすっかり忘れていた。

鶴丸が20、21日と連休ならば、一緒に出掛けたらそれとなく欲しい物もわかるだろうか。

「あ、あのね。鶴丸。お休みの日、用事がないなら一緒に出掛けようよ。万屋とかどこかそのへん」

思い切って誘ってみれば、突然反対隣の光忠が盛大にむせだした。

「ちょ、光忠!? 大丈夫?」

背中をさすって、湯飲みを手渡してあげると、ゲホゲホとやりながら涙目でそれを手にする。こくりこくりとお茶を流し込み、ふぅと息を吐いた。

「ごめんね、主。もう大丈夫だから」

「ご馳走様でした」

鶴丸の声に慌てて振り返ると、既に膳を持って立ち上がっていた。

「すまん、主。その話はまた今度でいいか?」

さっきは特別用事がないって言っていたけれど、即答がないあたりやはり本当は何か用事があるのかもしれない。

単に私と出かけたくないだけだったらヤダなと思いつつも、それ以上は何も言えずにただ「わかった」と頷いた。

立ち直りの早さには自信がある。普段ならば。

けれど、昨日鶴丸にそれとなく躱されてしまってから、なんとなく凹んだ気分が消えずにいた。

それなのに。

今日のアドベントカレンダー。おやつの時間にはまだ開けられなかったそれは、夕餉を前にしてやっと開けることが出来た。

手にしたそれに思わず笑いが漏れる。

「なに、ツルタミンって」

こういう商品なんだろうか。それともまさか手作りなんだろうか。

裏面の成分表示もそれっぽい感じで、もしかしたら万屋にはこれまで気付かなかっただけで売っていたのかもしれない。

ラベルに鶴の紋まで入ったこれは、もしや『鶴丸国永』専用ドリンク剤なのかな。

まじまじと眺めて、小首を傾げてみたところで、そういう表記は見当たらない。

「ま、いいか」

きゅっとキャップをひねる。瓶の口に鼻を近づけると、少し甘くて、それでもいかにもいろいろな薬を合成した特殊な飲み物ですという匂いがする。

恐る恐る口をつけた。

ごきゅ。

ひと口飲み込むと、独特の甘さが舌の上に広がる。

ドリンク剤を飲んだことがないから、これが他と違うのか区別はつかないけれど、おいしくもない代わりに飲めないほどひどいものでもない。

ただ、けして味わって飲むものではなさそうだと、残りは一気に飲み干した。

──これで元気になっちゃうんだろうか

立ち尽くし、空っぽの瓶をじっと見ていると「主、ちょっといい、か」と開け放っていた障子から鶴丸が顔を覗かせる。

軽く目を瞠り、私の手にした瓶と私の顔とを交互に見るその姿に、まるで悪戯現場に踏み込まれたような心地を味わっていると「きみ、飲んだのか?」とつかつかと歩み寄ってきた鶴丸は、私の手ごと瓶を持ち、そのラベルを確かめた。

「え、飲んじゃまずかったの?」

軽く眉を寄せる彼の姿にちょっとだけ不安になって、一緒になってそのラベルに目を落とす。

滋養強壮に驚きの効果、というくらいだから、やはり普通のドリンク剤だろう。……ちょっと手作り感満載のラベルが怪しいけれど。

「きみ、だってそれは明らかに怪しげだと思わなかったか」

「怪しげだけど、鶴丸がくれたんだから飲んで駄目ってこともないんでしょう?あ、おいしくはなかったけど」

茶化すように笑って見上げると、金色は少し怒ったように細められていた。

「えーと、鶴丸?」

「信があり過ぎるってのも考え物だなァ、主。どうするんだい。それが怪しげな薬だったとしたら」

ニィと口角をあげた男に、常にない迫力を感じて、「あやしげって、例えば?」などと尋ねつつも、そっと足を後ろへ引く。

「体が、少しずつ熱くなってきたんじゃないか?」

「そ、そういえばそんな気もするかな」

胃の辺りが熱い気がした。何かに似ていると考えかけて、ああ、お酒を飲んだ時に似ているのかと思い至った。

「ドリンク剤って体温を上げる効果とかそういう……」

あけた筈の距離をつと詰めた鶴丸が、白い指先で頬を撫で、そのまま耳を触れるか触れないかという程ささやかに辿る。

軽く首を竦め、ひゅっと息をのんで咄嗟にもう一歩足を引いても、すぐに鶴丸が歩を進めるから距離が一向に開かない。

「えーと、鶴丸?」

「動悸がして、少し触れられただけでもそこが熱を持つような、そんな気がするだろう?」

金色の瞳がまるで小さな子供にでも言い聞かせるような、ひどく優しい声音で囁く。

気圧されるように足をひくと、背中が壁にぶつかった。そのまま、トンと顔の横に手をつかれ、これは憧れの壁ドンじゃないか!と思い至った。

好きな人に壁ドンをされている。

こんな幸せなことはないはずなのに、やけに早い胸の音はときめきばかりではない妙な圧を伴って体を駆け巡る。

「さて。きみはどうしたいんだ、主」

「どう、したいって」

なぜだか掠れてしまった声で金色を見つめ返せば、「例えば」と顎を取られた。そのままゆっくりと近づく美丈夫に、軽くパニクってしまう。

え、なに、は? これキス? キスするの?ドリンク飲んだ私じゃなくて鶴がおかしくなっちゃってるの?

あわあわと動揺しつつも、逃げようとは思えない。

でも、それはいいんだろうか。

混乱したまま迷っていると、寸前で笑い出した鶴丸はそのまま私の肩口に顔を埋めて肩を振るわせている。

「きみ、目が泳ぎ過ぎだろ」

「そ、そりゃ、好きな人がこんな至近距離で見つめてくれたら、動悸息切れ目眩もするよ!」

「この期に及んで好きな人、か」

身を離した鶴丸は笑み含んだ声で「ま、それは単なる滋養強壮剤なわけだが。得体が知れないと思う物はそう容易く口にしてくれるなよ。せいぜい飾るに留めてくれ」と言うだけ言って、こちらを見もせずに部屋を出て行ってしまった。

「……え?」

ぽかーんと見送った後しばし、ようやくからかわれたらしいとわかって、ムッとしてしまう。

壁に寄りかかったまま鶴丸の出て行った障子を見つめていると蒼い作務衣が顔を覗かせ「主や、夕餉……なんだ、主もか」などと笑みを浮かべた。

「なに」

「いや、今そこで赤く染まった鶴とすれ違ってな。こちらはゆでだこのようだな」

「だ、誰がたこっ」

「たこでないなら、同じ鶴か。番うならそれもよかろう」

「つ、つがうって……」

「なあに、じじいの戯れ言だ。夕餉の仕度が調ったから呼びに来てやったぞ」

「先に行ってて。すぐに行く」

「あいわかった」

作務衣が障子の向こうに消えるのを見送ってから、そのままずるずると座り込んだ。

赤く染まった鶴。

顔をそむけたまま出て行ってしまった鶴丸もドキドキしてくれたんだろうか。

にやけてしまう両頬を掌でぎゅうと押さえ込んだ。

「なにかいいことでもあったかい?」

執務室にやって来て開口一番、訝しむような声をあげた鶴丸は、胡乱げな眼差しのまま私の前にどかりと腰を下ろした。

「ごめんね、畑仕事中に呼び出して」

「なに、少々退屈していたところだったからな。ちょうどよかった」

「それで? 当番中呼び出すくらいだ。急ぎの用があったんだろう」

「そう! すごいんだよ。うちが選ばれたの!すごくない?」

身を乗り出して伝えると、その勢いにやや気圧されるように頬をひくりと引きつらせた。

「話しが見えないんだが」

「あー、でもごめん! 鶴丸には謝らなくちゃいけないんだ。ごめんね、連休のはずだったのに」

「きみ、ちょっと落ち着いてくれないか。さっぱりわからん」

「あ、うん、……ふへへ。あのね。選ばれたの、うちの本丸が」

「なにに?」

「新しい戦地の先発隊に。すごくない? 数百はある本丸の中でも、今回選ばれたのは15カ所の本丸だけなんだって。しかも、上位本丸も選ばれてる中に一緒に選ばれたんだよ」

成績の悪い本丸ばかりが選ばれているなら嫌な役目を押しつけられたように感じたかもしれない。でも、私と同じ年でTOP10入りを果たしている本丸が選ばれていることで、これは本当に何かしらの条件で選抜されたのだと思えた。

情報のない戦地にみんなを送り出すのは心配だけれど、それだけみんなの力が認められたというのがとても嬉しくてたまらなかった。

「それで? 連休ってことは明日か明後日には出陣しろってことか」

「うん。年内に一度先発隊が出向いて、その後年明けから他の本丸もどんどん続くっていうスケジュールなんだって。だから、申し訳ないんだけど、連休を他の日に振り替えて貰えないかな」

片胡座に頬杖をついた鶴丸は、考えるように畳に視線を落としている。

わざわざ連休にしていたくらいだから、大事な用事でもあったのかもしれない。

でも。

「その……ごめんね。鶴丸は私の一番刀だから。こんな特別な出陣なら鶴丸だよねってつい……」

申し訳なさに言い訳めいたことを口にすると、金色を見開いた彼は、息を吐いて「殺し文句だな」と呟くと、それまでの少し固い雰囲気をほどいた。

口元に笑みを掃き、白銀の髪をかき上げて自身の膝に額をつけた鶴丸は、パッと顔をあげると「わかった。この鶴丸国永。そのお役目、引き受けようじゃないか」といつもの調子で頷いてくれた。

「なあ、政府からのその命令。俺にも読ませてくれないか?」

刀剣男士に端末に配信される業務事項を閲覧させるのは、基本的に禁止されている。それを知っているはずの鶴丸が敢えて頼んでくるくらいだ。何か気になることがあるのかもしれない。

そもそも、どの本丸も出向いたことのない場所に真っ先に出掛けて行くなんて鶴丸ならば喜ぶんじゃないかと思ったのに、どうも先程から様子がおかしい。

この依頼自体、何かひっかかるような内容なんだろうか。

そんな不安が表情に透けてしまったのか、「ああ、いや。そんな誉れ仕事ならもう少し詳しく内容を知りたいと思ってな。きみは説明が下手くそだから、俺が読んだ方が早そうだと思ったんだ」とひと息に告げた。

「ひど、確かに下手くそだけども。んー、じゃあその依頼のものだけだよ」

端末を叩いて、今朝届いた政府からのファイルを開き、彼の方へと表示させる。

閲覧を制限しているだけで、うちの本丸は刀剣男士の端末の使用そのものを制限していない。だから鶴丸も慣れた手つきで端末を叩いて、添付されたファイルの幾つかを確認した。

それを読む表情は真剣で──真剣というよりも、時々眉間に寄る皺は、難しい表情という方が的確かもしれない。

「えーと、鶴丸。……これ、マズイやつかな」

「まずいって?」

「私が下っ端だから、押しつけられた、とか」

「ふはっ、珍しく弱気じゃないか。なあに、きみは大船に乗った気でいればいいさ」

金色の目を細めた鶴丸は「但し、だ」と条件を口にした。

それは、部隊編成を鶴丸ひとりに一任するというものだった。

普段、部隊の編成は必ず私が最初に一通り考える。その上で、部隊長や近侍の意見を聞き、必要に応じて再度編成を調整するのだ。

元々は部隊長に一任していたその業務を私がやるように仕向けたのは鶴丸だった。

やりたくないというのでなければ、戦局に気を配り、各刀の得手不得手、現状を把握しておくには必要なことだから、と。

実際やってみると、戦経験のない私が想像力を働かせ、みんなの錬度や相性を考慮したり把握するのにまたとない仕事だった。

「それから、山姥切国広は連れて行かない」

「あ、そうそう。追加の連絡事項にそれが書いてあった。初期刀は編成に組み込むなって。すごい、さすが鶴丸。よくわかったね」

そう言うと、白い手が伸びてきて、乱暴な仕草で私の髪をぐしゃぐしゃをかき混ぜるようになで回すから、「ま、俺はきみの一番刀だからな」と言った鶴丸の表情を見ることが出来なかった。

午後になり、鶴丸が組んできた編成表を持って来た。

敵の強さを警戒して、太刀と大太刀中心の編成にするかと思いきや、短刀中心の編成になっている。

「たぶんこれでお上の意向に添った働きが出来ると思うぜ?」

鶴丸がそう言うのならそうなんだろう。ただあっさりと納得した。

私は鶴丸の言う『お上の意向』なんて、これっぽっちもわかっていなかったんだ。

夕餉の後に開いたアドベントボックスに、口元がにんまりと緩んでしまう。

特別任務に選ばれたり、こんな風に思って貰えていると知れたり、今日は本当にいい日だ。

今日はカードと一緒に桜貝のあしらわれたバレッタが入っていた。

明日、鶴丸たちを見送る時につけてみようかな。

昨夜は夕餉の後の酒盛りの席に少しだけ加わった。

いつもなら「きみは早く部屋に帰れ」と言って追い立ててくる鶴丸も、昨日に限っては私の隣でお酒を飲んで、ただ時折戯れに私のコップにも酒をつごうとする男士を制するに留めていた。

一緒に呑めたら楽しいんだろうなと思うものの、皆が好んで呑む日本酒はおいしいとも思えなくて、せいぜいチューハイや軽いカクテルくらいしか飲まない。

昨夜はそれすらもなく私ひとりお茶を飲んでいたんだけれど、ワイワイと盛り上がる席に身を置くだけで楽しかった。

部屋に帰っても、なんとなく興奮して寝付けなくて布団の中で幾度も幾度も寝返りを打って。

もう今夜は眠れないんじゃないかななんて思っていたはずが、いつの間にか眠ったらしい。

「きみ、こんな日に寝坊とはいい度胸じゃないか」

呆れた声音に離れたがらない瞼を押し上げると、戦装束に身を包んだ鶴丸が間近で覗きこんでいた。

「ん……ねむ。おきるから、ちょ……待……」

「こら、二度寝するな。今日はもう箱が開くようにしておいてやったからな。とっとと起きるんだぜ」

「えっ?」

いつもなら少なくとも午後にならなければ開かないそれを、今日はもう開けられるようにしてくれるなんて随分と大盤振る舞いだ。

布団をはねのけて起きると、ひやりとした空気に無意識に体が震えた。

「ふはっ、髪がはねまくりだな」

幾度か私の髪を手櫛で整えてくれた鶴丸は、最後にポンと頭を撫でると、箱は後にしてとっとと着替えろよ、と言い置いて部屋を出て行った。

確かに寒いし、急いで着替えなくてはと思う。けれど、気になることをそのままにしておいても気が散るばかり。

ここはやはり先に見てしまおう。

身支度を調えて広間に行くと、お味噌汁のいい匂いが立ちこめている。

ちゃんと空けておいてもらっている鶴丸の隣に腰を下ろすと、「あるじさま、どうぞ」と今剣が設えられていた膳に、ほかほかご飯とお味噌汁を持って来て置いてくれた。

「あれ、今剣。今日出陣なのに厨当番したの?」

「はい。へへ、きょうのおみおつけは、ぼくがつくったんですよ」

「おー、そうなの? なめことお豆腐だ。私が好きなやつだね」

目の前にちょこんと座る様子に、いただきますと手を合わせて真っ先に味噌汁の椀を手にする。

出汁の香りがふんわりと香るそれは私が作る味噌汁よりも遥かにおいしい。

「ん、すごいおいしいよ。ありがとう」

「きょうのはたらきも、きたいしていてくださいね!」

「うん、期待してるよ」

私の答えに満足げに頷いた短刀は岩融の隣へと戻っていった。

「鶴丸、あれ……」

「遅かったな。……ああ、それをつけたのか。似合うじゃないか」

昨日貰ったバレッタに目を留めた鶴丸は、「きみも一応は年頃の娘なんだから、日頃からそういうものをいろいろと身につけたらいいと思うぜ?」などと言いながら、綺麗に骨を外した鰺の干物に箸をつけた。

「鶴丸、お魚交換しよ?」

「きみなぁ……貸してみろ」

呆れたように息を吐きつつも、私の膳から干物の皿をとると、綺麗な所作であっという間に骨を取り除いてくれた。

「ありがと」

「まったく、だからきみは『雛』だと言うんだ」

「雛雛言わないでよ。それより鶴丸、今日のカード、なにあれ」

アドベントカレンダーもはや20日目だ。いつになんのカードを仕込んだかまではさすがに覚えていないだろうか。そう思って書かれたメッセージを口にしようとすると、「……そのまんまの感想だな」と返った。

涼しい顔でセロリの浅漬けを口に放り込む。小気味よい音をたてて咀嚼する横顔をまっすぐ見つめ「ならないよ」と伝えた。

「なる要素が1ミリもない。……もしかして、嫌いになって欲しい?」

少し驚いたような金色がこちらに向けられて、なのにそれはすぐに膳へと戻っていく。

違うという言葉を期待したのに、形の良い唇は食べるばかりで語ってはくれない。

恋愛対象とはまではいかなくても、少しくらいは好かれてるんじゃないかって思っていた。例えば手のかかる妹分のように、それこそ雛に世話を焼くように。それでも、好意が向けられているならそれでいい。

でも、嫌いになるのを待たれているとしたら、それはやっぱり切なかった。

「手が止まってるぜ」

促されて、のろのろと鶴丸が骨を除いてくれた鰺に箸をつける。薄い塩味が絶妙でおいしい。

凹み気味で食べる物をおいしいと思えることが、なんとなく悔しく思えた。

「ねえ鶴丸」

「ん?」

「庭のイルミネーション。クリスマスが終わって片付けちゃうまでに、一度散歩に付き合ってよ」

「……俺は高いぜ? きみの給金じゃとても手が出ないだろうなァ」

「どこのホストだ!」

「はは、そら急いで食べないと、政府に連絡した出陣時間に間に合わなくなるぜ?」

「う、……ってもうみんな食べ終わってるし!」

「俺ももう終わるな」

「待ってまって。急ぐから」

かきこむように箸を動かしてると、通りがかった歌仙に「雅じゃないにもほどがあるよ」と怒られてしまった。

そうして予定通り、庭の転送装置からいつもの出陣と同じように、鶴丸たち6振を送り出したんだ。